Le logiciel le plus important depuis que l’école a été inventée 7 juillet 2015

Par Thierry Klein dans : Speechi.Lu 11 fois | ajouter un commentaire

Je suis extrêmement fier d’annoncer ce matin la sortie de la nouvelle version de notre logiciel d’évaluation en ligne « Je Lève La Main ». Il s’agit d’une mise à jour majeure, qui va changer l’évaluation des élèves telle que nous la connaissions, telle qu’elle existait depuis l’antiquité.

L’évaluation « dans les nuages », avec un moteur de recommandations.

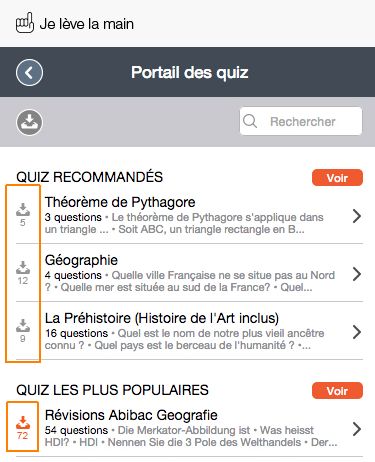

A partir d’aujourd’hui, tous les quiz créés avec « Je Lève La Main » sont partageables dans le nuage. Cela veut dire que chaque enseignant utilisant « Je Lève La Main » peut mettre son quiz à disposition des autres enseignants. Un portail de quiz est donc ainsi créé de façon collaborative, qui rassemble tous les quiz de tous les enseignants.

Les quiz recommandés dans “Je Lève La Main” (version iOS). Dans la colonne de gauche, l’enseignant voit combien d’autres enseignants ont déjà interrogé les élèves avec le quiz considéré.

Un moteur de recommandations a été mis en place, qui va proposer aux enseignants les quiz les plus intéressants compte tenu de leur activité[1].

L’évaluation comparative : le tube à essai pédagogique

Grâce à ce moteur de recommandations, tout enseignant pourra interroger sa classe avec un quiz du portail et surtout, il pourra comparer les résultats (de façon totalement anonymisée) avec les résultats des autres classes, un peu partout en France. Il pourra voir si ses élèves progressent plus vite, moins vite que la moyenne. S’ils progressent plus vite, il pourra mettre son savoir-faire à disposition des autres professeurs. Sinon, il pourra s’inspirer des autres. Il pourra aussi, s’il le souhaite, s’organiser avec un autre enseignant pour tester une nouvelle méthode pédagogique.

Nous allons mettre progressivement à destination des enseignants des outils statistiques extrêmement puissants (et programmables) de façon à ce qu’ils puissent réaliser leurs propres « expériences ».

Le but ultime d’un outil tel que « Je Lève La Main » est de donner un cadre simple pour que chaque enseignant (qui le désire) puisse se transformer en chercheur en sciences sociales. A l’heure actuelle, les évaluations mises en place sont lourdes (évaluations nationales), mal adaptées et/ou critiquables dans leur contenu (PISA) et finalement très opaques, dans leur élaboration comme dans leur dépouillement.

La révolution numérique nous permet de démultiplier ces évaluations à l’infini, de les rendre plus légères, plus significatives, plus pertinentes. Elles vont pouvoir partir « du terrain », hors de tout biais idéologique ou politique. Comme nous l’avons toujours fait depuis que Speechi existe, nous allons faire confiance aux enseignants avant tout.

La pédagogie, qui était avant tout un art, devient une science.

L’évaluation, qui était jusqu’à présent une science sociale (c’est-à-dire, justement, pas une science ! [2].), vient de rentrer dans le domaine des sciences expérimentales. Il va être possible, grâce à « Je Lève La Main » de tester des idées, des réformes et d’obtenir des retours d’expérience très rapides (de l’ordre de quelques semaines dans la plupart des cas, c’est pourquoi je parle de « tube à essai » pédagogique) permettant de guider les enseignants, les directions des écoles, les rectorats et de façon ultime, je l’espère, les politiques publiques, qui en ont bien besoin.

La possibilité de tester les idées ouvre, dans l’éducation, un champ de progrès quasiment infini [3].[“Je Lève La Main” est disponible en téléchargement gratuit (pour les écoles) en version iOS, Android ou Web à partir de cette page.]

[1] Il faudra environ 50 000 quiz pour que les propositions soient réellement pertinentes. Soyez patients, nous en sommes aujourd’hui à moins de 10 000 quiz.

[2] Il n’y a science expérimentale (Je cite Descartes dans le Discours de la méthode) que lorsque la démarche conduite permet de trancher entre les théories (par l’expérience) et d’avancer dans la découverte scientifique (en divisant un problème d’apparence complexe en plusieurs problèmes plus simples). C’est bien ce que permet de faire notre logiciel: trancher entre les idées. A partir de Descartes, le progrès scientifique est continu quel que soit le rythme des découvertes.

[3] Les commentaires visant à limiter la mégalomanie de l’auteur seront lus avec une extrême bienveillance. “E pur si muove !”. Le contenu de ce billet a énormément de sens.

Billets associés :- Les conséquences sociales des évaluations sur les enseignants et sur la liberté pédagogique

- Dialogue en faveur de l’évaluation

- Faut-il boycotter les évaluations au CP et en CE1 ?

- L’école face à la révolution numérique: le discours de la méthode.

- Vélos et scooters électriques – et capital altruiste : lancement le 26 septembre à Bachy

L’Education Nationale s’éclipse 19 mars 2015

Par Thierry Klein dans : Speechi.Lu 13 fois | ajouter un commentaire

L’éclipse nous ramène à la grande histoire des sciences. C’est un des premiers phénomènes astronomiques que l’Homme a été capable de prédire, c’est Galilée qui le premier observe les astres à la lunette. Les lois de Copernic, Kepler puis Newton sont confirmées par les observations sur les planètes les plus précises possibles à l’époque, la relativité générale d’Einstein est confirmée par l’observation de l’éclipse de 1919.

Elle nous ramène à l’histoire des religions. Il y a bien sûr Galilée, mais surtout, à partir du moment où on prédit le moment de l’éclipse, où on l’explique scientifiquement, il n’y a plus nécessairement d’intention divine derrière le phénomène naturel et c’est tout un pan des superstitions naturelles des sociétés qui s’écroule puisque “Les planètes ne parlent plus” (Lacan).

Elle nous ramène à l’histoire des sciences humaines en remettant la terre – et l’Homme – à leur place, via Copernic. De l’idée que la terre n’est pas au centre de l’univers part celle qui fait de l’homme une espèce animale fruit de l’évolution comme les autres (Darwin), puis Marx et Freud (qui montrent que l’homme n’est pas maître à son propre bord), puis l’ensemble des sciences sociales (qui, de façon paradoxale, conduisent actuellement aux positions obscurantistes que prend l’Education Nationale aujourd’hui).

Car il s’agit bien de positions obscurantistes, au sens d’ailleurs très littéral du terme. De la maternelle à l’enseignement supérieur, il n’y a sans doute pas de phénomène plus facile à observer, plus riche à commenter, plus propre à susciter des vocations (dans tous les domaines, y compris le domaine littéraire) que l’éclipse.

Cet obscurantisme avance masqué derrière des arguments qui se veulent progressistes (le principe de précaution), ce qui fait qu’il devient très difficile de s’y retrouver.

Tout le monde aurait évidemment compris que l’Education Nationale recommande aux professeurs de toutes matières et de tous niveaux d’utiliser l’observation de l’éclipse comme matériau pédagogique, tout en leur demandant de prendre toutes les précautions nécessaires lors des observations.

Tout le monde aurait évidemment applaudi si l’Education Nationale, anticipant un phénomène dont la date, après tout, n’est connue que depuis l’antiquité ! , avait distribué des lunettes adéquates aux élèves (au lieu des tablettes numériques qu’elle s’apprête, par exemple à distribuer. Les tablettes valent 200 €, les lunettes valent 0.50 €).

Mais en recommandant aux enseignants de ne pas sortir les élèves, non seulement, l’Education Nationale n’est plus dans son rôle, mais elle passe dans le camp ennemi, celui que combattait Jules Ferry.

A quoi cela sert-il d’afficher des objectifs de transdisciplinarité, d’école citoyenne si les occasions les plus naturelles ne sont pas saisies ?

Combien de réformes lourdes et jamais appliquées, combien de tableaux interactifs ou de classes numériques simulant, de façon très imparfaite, l’éclipse seront-ils nécessaires pour contrebalancer ces aberrations ?

Très heureusement, des dizaines de milliers de professeurs vont sortir de leur classe demain matin et faire observer l’éclipse à leurs élèves. Le problème, c’est qu’on a de plus en plus l’impression que l’enseignement repose sur eux et qu’ils sont comme “détachés” des objectifs globaux de leur administration. Détachés, pour ne pas dire “en résistance”.

Billets associés :- De Rawls à Macron, en passant par l’école. De quoi le social-libéralisme est-il le nom ?

- Ci-gît le progressisme [1633-2020]

- La valeur travail existe-t-elle ?

- Quelques notes sur « les armes de l’esprit »

- Bienvenue au Bett Show, le salon où le délire technologique remplace l’intention pédagogique

Kasparov, l’intelligence humaine et la révolution numérique. 14 mai 2014

Par Thierry Klein dans : Speechi.Lu 9 fois | ajouter un commentaire

Dans un long article (“Le grand-maître et l’ordinateur), Kasparov évoque l’histoire de la performance de l’ordinateur face à l’Homme.

Le moment où les ordinateurs ont dépassé la performance humaine au jeu d’échecs (quelque part entre 1994 et 2004) marque pour moi de façon très précise le début de la révolution numérique. En effet, le jeu d’échecs a été considéré historiquement comme le symbole de l’activité intellectuelle inaccessible à une machine et réservée à l’Homme (voir Ce que le joueur d’échecs d’Edgar Poe nous apprend sur la révolution numérique).

La révolution numérique démarre précisément au moment où la distinction entre intelligence de la machine et intelligence humaine se réduit et perd, progressivement, toute signification. Kasparov, qui possède bien entendu une connaissance inégalable du jeu d’échecs, fait une remarque intéressante: lors des compétitions, un joueur moyen aux échecs mais maîtraisant parfaitement l’ordinateur chargé de l’aider obtient des résultats bien supérieurs au grand maître (lui aussi est assisté par l’ordinateur mais ne maîtrise pas la science lui permettant d’utliser à plein le potentiel de l’informatique).

Ce genre de constatation nous montre bien comment la révolution numérique en cours va orienter toute la recherche scientifique et toute les évolutions industrielles. Ainsi, comme le montre le prix Nobel de Chimie 2013, le meilleur chimiste de demain n’est plus celui qui invente un nouveau modèle, une nouvelle théorie, celui qui a la meilleure compréhension des mécanismes moléculaires, mais bien celui qui développe la meilleure implémentation d’un algorithme (qui permet de tester plus de réactions), le meilleur programme d’analyse des résultats (qui permet, parmi des milliards de molécules créées, de déterminer rapidement lesquelles sont intéressantes, peu coûteuses à fabriquer, ayant certaines propriétés, etc…).

L’article de Kasparov est intéressant aussi par ses manques et ses erreurs naïves. Kasparov rêve d’un programme de recherche qui développerait un programme “capable de battre l’être humain non pas en pensant comme un machine, mais comme un être humain”. Ce besoin de marquer une différence de nature entre l’intelligence humaine et celle de la machine relève, de façon ultime d’un narcissisme infondé. Développer un programme qui pense comme un être humain n’a pas vraiment de sens, parce que les êtres humains pensent en fait comme des machines – je vous conseille à ce sujet l’excellent livre de Ray Kurzweil “Comment créer un cerveau“, qui montre sur quels principes des machines ayant une intelligence généraliste, comparable au cerveau humain, vont être construites dans les prochaines années.

(Pour ceux qui doutent, cette affirmation n’est pas une affirmation scientiste “à la Auguste Comte” qui résulterait d’une confiance irraisonnée dans les possibilités de la science. De fait, les principes régissant les cerveaux informatiques existent déjà et même sans découverte théorique, les algorithmes actuels dépasseront l’intelligence humaine dès lors qu’ils auront été implémentés sur des machines rendues plus puissantes du fait de la loi de Moore, dans au plus 20 à 30 ans. Kasparov est battu aujourd’hui pas des ordinateurs à 50 dollars alors que l’ordinateur Big Blue, qui l’a battu il y a 15 ans, valait plusieurs dizaines de millions de dollars).

Freud parle des trois blessures narcissiques que la science a infligées à l’humanité. La révolution copernicienne sort l’homme du centre de l’univers, la révolution darwinienne en fait une espèce animale fruit de l’évolution comme les autres, la révolution freudienne montre que l’homme n’est jamais maître à son propre bord. Il faut maintenant en rajouter une quatrième, la révolution numérique, qui enlève sa spécificité à l’intelligence humaine.

Billets associés :- Ce que le joueur d’échecs d’Edgar Poe nous apprend sur la révolution numérique

- Qu’y a-t-il de commun entre le robot Asimo de Sony et le joueur d’échec de Maezel ?

- Grandeur et faiblesses de l’enseignement de spécialité informatique en classe de première : une analyse critique

- Les conséquences sociales des évaluations sur les enseignants et sur la liberté pédagogique

- “L’école doit apprendre à lire, écrire, compter et programmer”

Dans le train qui mène au salon ISE, à Amsterdam 6 février 2014

Par Thierry Klein dans : Speechi.Lu 9 fois | ajouter un commentaire

Le salon ISE rassemble chaque année à Amsterdam la plupart des constructeurs de produits audiovisuels, interactifs, etc… On y voit rarement de vraies nouveautés (elles sont en général annoncées un ou deux ans plus tôt sur les salons américains), mais il y a pas mal d’annonces de produits qui vont sortir à court terme. Il permet de se faire une assez bonne idée de l’offre (pour employer le terme à la mode) des une à deux années qui vont suivre.

De Lille à Amsterdam, on traverse par trois pays et aucun passeport n’est plus nécessaire. C’était déjà le cas à la Belle Epoque et Stefan Zweig évoque avec nostalgie, dans les années 30, l’avantage et l’impression de liberté qu’il y avait dans « Le monde d’hier » à pouvoir voyager dans toute l’Europe sans pièce d’identité et sans visa. Qu’il y avait, car la Grande Guerre emporta tout cela et la libre circulation n’a été rétablie au sein de l’Europe qu’en 1997.

Avant 1914, l’Allemagne est au sommet de sa puissance et son industrie est devenue plus performante que les industries française et anglaise. Dans “Les 500 millions de la Begum” , Jules Verne compare les industries allemande et française en des termes qui, de façon stupéfiante, tiennent toujours aujourd’hui, y compris en ce qui concerne la formation des techniciens et des ingénieurs.

Avant 1914, c’est aussi l’ère de la première mondialisation (qui profite à toute l’Europe occidentale) et du capitalisme financier, qui profite surtout à l’Angleterre – c’est toujours le cas aujourd’hui, si on fait le lien entre tous les peuples de langue anglaise, comme le faisait Churchill et qu’on considère que les Etats-Unis sont aujourd’hui la nouvelle Angleterre, dont ils sont issus.

La continuité, c’est maintenant !

Les traits principaux de l’Europe actuelle sont donc pour une très large part hérités de ceux de l’Europe d’avant 1914, comme si notre histoire récente, les cent ans qui nous séparent du début de la Guerre n’avaient été qu’une parenthèse (non pas enchantée, mais tragique, si on pense au désastre absolu que représentent, pour des motifs différents, les deux guerres mondiales). De façon stupéfiante, ces particularités nationales se sont transmises à travers les guerres et à travers les 60 années de dé-nationalisation que représente la construction européenne.

Ce qui a changé radicalement depuis la Belle Epoque, c’est la position de l’Europe dans le monde, son environnement. Au salon ISE, plus de 50% des stands présentent aujourd’hui des produits d’origine chinoise. Mais là encore, on peut considérer que la Chine, dont le rôle dans les échanges mondiaux a toujours été dominant depuis plus de 1000 ans (1), est tout simplement de retour après une parenthèse de 150 ans ouverte par la guerre de l’Opium en 1840 et refermée sous Deng Xiao Ping.

En quoi ces considérations vont-elles nous aider à mieux analyser les nouveautés annoncées au salon ISE et les évolutions, somme toute assez basiques, des marchés et des usages qu’elles annoncent et dont je vous parlerai la semaine prochaine ?

Je n’en sais fichtre rien. Force est de reconnaître que dans un salon ISE assez simple, j’arrivais avec des idées assez compliquées.

Billets associés :- De Rawls à Macron, en passant par l’école. De quoi le social-libéralisme est-il le nom ?

- Bienvenue au Bett Show, le salon où le délire technologique remplace l’intention pédagogique

- Welcome to Vegas baby !

- Quelques notes sur « les armes de l’esprit »

- Ci-gît le progressisme [1633-2020]

Speechi dans Les Echos : Le prix Nobel de Chimie 2013, la révolution numérique et l’école. 23 octobre 2013

Par Thierry Klein dans : Speechi.Lu 7 fois | ajouter un commentaire

Merci aux Echos d’avoir publié aujourd’hui ma tribune sur ce sujet.

Le prix Nobel de Chimie 2013 est un enfant de la révolution numérique. Pour la toute première fois, ce n’est pas une découverte fondamentale qui est récompensée, mais un programme informatique, un algorithme qui permet à un ordinateur de simuler de façon réaliste et hyper rapide des réactions chimiques complexes.

Les modèles utilisés par le programme lui-même sont anciens (mécanique quantique) ou même dépassés (mécanique classique). Le génie des “développeurs” repose sur l’algorithme de simulation lui-même qui pour la première fois permet de simuler des molécules réelles de grande taille.

Les conséquences sont immenses et significatives de la place que prend l’ordinateur dans notre société.

L’univers accessible à l’expérience est infiniment augmenté : là où des équipes de chimistes surdiplômés testaient, en laboratoire, quelques dizaines de possibilités de réaction par an, l’ordinateur permet de tester des millions de possibilités en quelques jours. Très probablement, plus de simulations seront faites cette année avec ce programme que depuis le début de l’humanité par tous les chimistes et alchimistes de la planète ! Une grande part des découvertes scientifiques est liée au hasard et dans les milliards de réactions qui seront se trouvent à coup sûr un grand nombre de phénomènes intéressants que les laboratoires physiques n’aurait pu, par manque de temps, découvrir. Aide-toi, l’ordinateur t’aidera.

Les compétences demandées aux scientifiques changent. Le meilleur chimiste de demain, ce n’est plus forcément celui qui invente un nouveau modèle, une nouvelle théorie, celui qui a la meilleure compréhension des mécanismes moléculaires. C’est celui qui développe la meilleure implémentation de l’algorithme (qui permet de tester plus de réactions), le meilleur programme d’analyse des résultats (qui permet, parmi des milliards de molécules créées, de déterminer rapidement lesquelles sont intéressantes, peu coûteuses à fabriquer, ayant certaines propriétés, etc…).

Les effets des programmes informatiques s’améliorent rapidement avec le temps. La puissance de la capacité des ordinateurs évolue de façon exponentielle avec le temps, selon la loi de Moore. Dans 10 à 20 ans, alors que la révolution numérique aura à peine commencé, le programme développé par Karplus, Levitt et Warshel permettra de réaliser 1 000 à 10 000 fois plus de simulations qu’aujourd’hui. La progression de la science est donc inscrite dans l’évolution de la performance des ordinateurs, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer aucune découverte nouvelle.

Médecine, biologie, physique – et même mathématiques : les exemples de ce type se multiplient. Ainsi, la science informatique pénètre de façon très profonde toutes les sciences y compris, grâce aux nouvelles techniques statistiques de type « big data », les sciences humaines. Elle est devenue un outil universel d’exploration du monde peut être plus important encore que les mathématiques (dont elle constitue par ailleurs l’une des branches).

Sans connaissance de la programmation, il est devenu presqu’impossible de comprendre le monde qui nous entoure. C’est une des raisons, d’ailleurs, pour lesquelles la science informatique devrait être enseignée à l’école, et ce dès le plus jeune âge – en tout état de cause dès la 6ème.

Au moyen-âge on apprenait le latin qui était la langue de la religion, du droit et de la médecine. A l’âge de la Révolution industrielle, les mathématiques sont devenues l’outil généraliste par excellence pour le développement de nouvelles technologies et de nouvelles machines. A l’âge de la révolution numérique, il ne s’agit pas de créer une génération d’informaticiens, pas plus qu’il ne s’agissait alors de créer une génération de latinistes ou de mathématiciens. Il s’agit simplement de créer des citoyens cultivés dans ce domaine, capables de comprendre et de créer les outils de demain.

Du consommateur au citoyen

Sans connaissance approfondie de l’informatique, nous ne sommes que des consommateurs de programmes structurés par d’autres programmeurs. Un élève qui fait une recherche dans Google est avant tout une ressource publicitaire pour Google, un enfant qui joue – gratuitement bien entendu – sur Facebook, n’est qu’une machine humaine à transmettre de multiples données (d’identité, de comportement, de position…) sur lui-même et ses « amis » permettant ensuite aux diverses publicités d’être toujours mieux ciblées.

L’école actuelle tente, avec plus ou moins de succès et pour un coût considérable, d’enseigner les usages de l’informatique aux enfants. Ce faisant, elle fait complètement fausse route. Si on veut donner à nos enfants des moyens d’action, il faut leur enseigner la programmation, pas le maniement de Word. Distribuer des ordinateurs ou des IPAD aux élèves est coûteux et voué à l’échec, de même qu’on ne crée pas un ingénieur mécanicien en formant au permis de conduire.

Pour mieux tirer parti de cette analogie, les usages de l’informatique ne vous mettent même pas dans la position du conducteur. Ils vous mettent plutôt dans la situation du passager – mais un passager qui ne peut pas parler au chauffeur et qui voyagerait toutes vitres closes, à l’arrière. A travers la façon dont sont structurées les interfaces utilisateurs, dont les programmes sont développés, les programmeurs ont tracé leurs propres chemins, imposé leurs propres pratiques, voté leurs propres lois parce qu’au final, comme l’explique l’excellent article de Lessig, « Code is law ».

Les développeurs structurent à leur profit de façon inconsciente – pour l’utilisateur – l’ensemble du champ économique et même les Etats sont impuissants à changer la donne : jusqu’à présent, en Europe comme aux USA, toute réforme fiscale a été vaine contre Microsoft, Apple et Google, la CNIL et la Communauté Européenne sont restées impuissantes face à Google et Facebook.

Dans quelques mois, la perception visuelle que nous aurons du monde sera elle-même transformée par des lunettes intelligentes. Nous verrons le monde à travers les Google Glass qui seront libres de modifier notre vision à loisir, sans que nous en soyons systématiquement conscients. Les avantages procurés par de tels outils seront probablement si grands que nous les utiliserons quand même abondamment, quand bien même une telle application est par nature aliénante au sens premier du terme, « et surtout si elle est gratuite », comme aurait dit Laocoon.

Dans le nouvel univers numérique, maîtres et esclaves sont tous amis sur Facebook. Il reste à nos enfants le choix de devenir programmeurs ou d’être programmés.

Billets associés :- Grandeur et faiblesses de l’enseignement de spécialité informatique en classe de première : une analyse critique

- “L’école doit apprendre à lire, écrire, compter et programmer”

- Ce que le joueur d’échecs d’Edgar Poe nous apprend sur la révolution numérique

- Que signifie la création d’un CAPES informatique ?

- Google : la fin du début ? / Google : the end of the beginning ?

Zinedine Zidane, Guy Bedos et la valeur scolaire (réflexions sur une rentrée ordinaire de CM2). 9 octobre 2013

Par Thierry Klein dans : Speechi.Lu 9 fois | ajouter un commentaire

Lors de la réunion de rentrée des élèves de CM2, l’institutrice de ma fille a répondu aux parents qui demandaient plus de devoirs à la maison qu’il lui était dorénavant interdit de donner des exercices car de tels exercices sont socialement injustes: ils renforcent les différences scolaires entre les élèves “socialement favorisés” (ceux dont les parents peuvent s’occuper le soir) et les autres (que les parents ne peuvent ou ne veulent pas aider).

Cette position qu’on rencontre de plus en plus fréquemment (et que je retrouve presque telle quelle chez Bourdieu) résulte d’une grave confusion. Il est évident qu’une partie de la “valeur scolaire” d’un étudiant revient à son milieu social mais le reconnaître n’enlève rien à cette valeur. Le fils de Zidane jouera très probablement mieux au foot que le mien, le fils de Guy Bedos a de fortes chances d’être plus drôle mais mon fils baignera dans un milieu intellectuel qui le favorisera très probablement dans ces études (rien de tout ceci n’étant évidemment une certitude et je garde envers et contre tout l’espoir de voir mon fils un jour au Real ou de développer l’humour de Guy Bedos).

A quoi sert l’école ? L’école doit permettre à un maximum d’élèves de bénéficier, quelle que soit leur origine sociale, d’un milieu aussi favorable que possible au développement de leurs qualités scolaires. Au niveau du CM2, ceci peut se faire en aidant les élèves les moins favorisés à l’étude, par exemple. L’école ne doit pas empêcher les élèves de développer leurs qualités scolaires en les privant de la possibilité d’étudier. Une telle politique est de nature totalitaire comme le serait par exemple, une politique qui viserait, pour annuler toute source d’inégalité liée au milieu, à arracher les enfants à la garde de leurs parents dès le plus jeune âge pour les mettre en pension dans des conditions scolaires totalement identiques.

L’école est un outil de correction des injustices sociales liées au milieu. Cette correction est évidemment imparfaite puisque l’école reproduit toujours, en partie, les structures sociales et culturelles – c’est ce que Bourdieu entend quand il parle du “biais” de l’école. Il faut donc toujours, et sans relâche, améliorer l’école pour qu’elle puisse jouer son rôle “égalisateur” entre les enfants. Mais chercher à réaliser cette égalité en empêchant tous les enfants d’étudier, c’est la détruire.

Décréter que 80% d’une classe d’âge aura le bac n’est nullement en soi un progrès, si cela conduit à donner le bac à tous. Le vrai progrès consisterait à augmenter le nombre de bacheliers en gardant constant ou en améliorant le niveau du bac. La confusion que j’évoque conduit à la haine et à la destruction de tous les diplômes, puisqu’ils sont vus comme les symboles des injustices de classe plutôt que comme la reconnaissance des qualités individuelles des élèves (ces qualités individuelles étant évidemment, encore une fois, partiellement liées au milieu d’origine mais ce sont des qualités réelles et objectives, évaluables à l’aveugle lors des examens et concours).

C’est une des raisons pour lesquelles la qualité de l’enseignement en France baisse de façon constante depuis 30 ans (Commentaires du Nouvel Obs sur les études récentes de l’OCDE) – accessoirement une des raisons pour lesquelles la performance des enfants d’enseignants ne cesse de s’améliorer, ceux-ci étant les seuls ayant aujourd’hui la possibilité d’être aidés à la maison puisque les autres parents n’ont aucun d’exercice à donner à leurs enfants. Quand l’école “méritocrate” sera morte, que restera-t-il en France pour différencier les élèves ? Le piston.

Billets associés :- Pourquoi il s’est trompé : la vérité sur l’affaire Bourdieu

- De Rawls à Macron, en passant par l’école. De quoi le social-libéralisme est-il le nom ?

- Dialogue en faveur de l’évaluation

- La reproduction des élites

- L’esprit perdu de l’article 28 de la loi de 1905

Ce que le joueur d’échecs d’Edgar Poe nous apprend sur la révolution numérique 31 juillet 2013

Par Thierry Klein dans : Speechi.Lu 48 fois | ajouter un commentaire

Dans sa nouvelle consacrée à l’automate joueur d’échecs de Maelzel, Edgar Poe conclut à l’impossibilité qu’une machine puisse jouer aux échecs et, partant, à la nécessité d’une présence humaine (un nain) cachée dans la machine. Les arguments qu’il emploie semblent irréfutables et pourtant, nous savons aujourd’hui qu’ils sont totalement erronés : l’ordinateur joue aux échecs sans intervention humaine et bat n’importe quel joueur, y compris le champion du monde comme l’a montré Deep Blue il y a une quinzaine d’années.

Il est intéressant d’analyser l’origine des erreurs d’Edgar Poe car elles nous aident à comprendre, de façon très fine, en quoi consiste exactement la révolution numérique.

La « démonstration » d’Edgar Poe

Dès le départ, l’argument d’Edgar Poe est bien de nature numérique. Edgar Poe compare le joueur d’échecs à la machine à calculer de Babbage, qu’on peut définir comme le premier ordinateur.

Edgar Poe remarque, très justement, qu’une machine qui jouerait aux échecs serait de nature bien supérieure à celle de Babbage (la traduction est de Baudelaire, les italiques d’Edgar Poe et c’est Thierry Klein qui souligne).

« Que devrons-nous donc penser de la machine à calculer de M. Babbage ? […] Que penserons-nous d’une mécanique de bois et de métal qui non-seulement peut computer les tables astronomiques et nautiques jusqu’à n’importe quel point donné, mais encore confirmer la certitude mathématique de ses opérations par la faculté de corriger les erreurs possibles ? […] sans la plus légère intervention de l’intelligence humaine ?

On répondra peut-être qu’une machine telle que celle que nous décrivons est, sans aucune comparaison possible, bien au-dessus du Joueur d’échecs de Maelzel. En aucune façon ; elle est au contraire bien inférieure ; pourvu toutefois que nous ayons admis d’abord (ce qui ne saurait être raisonnablement admis un seul instant) que le Joueur d’échecs est une pure machine et accomplit ses opérations sans aucune intervention humaine immédiate. »

Pour Edgar Poe, il y a entre la machine de Babbage et le joueur d’échecs une différence de nature :

« Les calculs arithmétiques ou algébriques sont, par leur nature même, fixes et déterminés.[…] nous pouvons, sans difficulté, concevoir la possibilité de construire une pièce mécanique qui continuera ses mouvements régulièrement, progressivement, sans déviation aucune, vers la solution demandée.[…] Mais dans le cas du Joueur d’échecs il y a une immense différence. Ici, il n’y a pas de marche déterminée. Aucun coup, dans le jeu des échecs, ne résulte nécessairement d’un autre coup quelconque. […] dans les échecs, l’incertitude du coup suivant est en proportion de la marche de la partie.

Il n’y a donc aucune analogie entre les opérations du Joueur d’échecs et celles de la machine à calculer de M. Babbage ; et s’il nous plaît d’appeler le premier une pure machine, nous serons forcés d’admettre qu’il est, sans aucune comparaison possible, la plus extraordinaire invention de l’humanité. »

En conséquence, nous écrit Edgar Poe :

« il est inutile de s’appesantir sur ce point. Il est tout à fait certain que les opérations de l’Automate sont réglées par l’esprit, et non par autre chose. On peut même dire que cette confirmation est susceptible d’une démonstration mathématique, à priori. La seule chose en question est donc la manière dont se produit l’intervention humaine »

L’origine de l’erreur d’Edgar Poe

Dans les années 70, ce texte d’Edgar Poe était couramment enseigné au lycée en classe de français ou de philo pour montrer que l’ordinateur n’était qu’un outil. Il complétait de façon imagée et moderne des enseignements tels que celui du « roseau pensant » de Pascal, qui attribuent une spécificité à l’intelligence humaine, différente par nature de celle d’une machine – et même pour Pascal, différente par nature de celle de l’animal – que Pascal assimile à une machine animée.

Edgar Poe, Pascal, les professeurs de philo se sont trompés : si l’ordinateur bat l’homme aux échecs, s’il le fait sans intervention humaine, c’est bien que la notion humaniste d’une pensée spécifiquement humaine est arriérée. Cette intuition doit être reléguée eux oubliettes, comme la vision de la terre centre de l’Univers ou comme la génération spontanée l’ont, en leur temps, été.

La révolution numérique se situe très exactement au moment où ce point de vue humaniste est infirmé.

L’origine du retard français en informatique

Pourtant, le point de vue humaniste reste le plus répandu en France. Si au moment de l’arrivée des ordinateurs dans les années 1950, ceux-ci avaient su jouer aux échecs, la prise de conscience du côté merveilleux et révolutionnaire de la machine aurait été immédiate. Mais il a ensuite fallu 30 ans pour que les ordinateurs apprennent à jouer correctement aux échecs et 50 ans pour qu’ils battent les êtres humains à coup sûr : leur progression a été lente, graduelle, pénible. La victoire finale de l’ordinateur n’a pas été perçue comme une révolution scientifique mais comme une amélioration marginale.

En France, en particulier, on a interprété cette évolution comme une simple amélioration technologique (les ordinateurs deviennent de plus en plus rapides, ils ont de plus en plus de mémoire) sans s’arrêter au fait principal : une machine suffisamment rapide et dotée d’un bon logiciel dépasse l’homme dans un grand nombre de domaines qui lui semblaient préalablement réservés.

L’informatique, au sens où l’entendent les anglo-saxons qui est celui de « Computer Science » est à la fois une science et une technologie. A partir du moment où les français le recevaient comme un simple outil et la réduisaient donc à une technologie, le retard était pris dans les esprits. Car l’enseignement français privilégie les enseignements généraux (le savoir à long terme, enseigné dans les filières générales) sur l’enseignement des méthodes et des techniques (réservé aux enseignements professionnels).

A l’école, l’informatique s’est retrouvée cantonnée aux filières techniques, qui sont traditionnellement les moins prestigieuses et exclue des filières générales, scientifiques et littéraires. On opposait (on oppose encore) l’informatique en tant que technologie aux sciences fondamentales que sont les mathématiques ou la physique.

A l’inverse, aux Etats-Unis, pays qui privilégie culturellement, comme Tocqueville l’a montré, l’enseignement pratique et utile à plus court terme, le côté « technologique » de l’informatique n’a nui ni à son enseignement, ni à son utilisation dans tous les domaines. Les américains ont fait progresser la technologie (la vitesse des puces, le génie logiciel, les algorithmes de traitement, la taille des mémoires) puis ils ont réalisé presque par hasard, au début des années 2000, qu’une sorte d’effet critique avait été atteint.

La révolution numérique était née.

La révolution numérique est une blessure narcissique.

L’informatique n’a pas eu son Pythagore, son Newton ou son Einstein. La loi de Moore, qui prédit une évolution exponentielle des capacités de traitement des ordinateurs, crée à elle seule la révolution numérique sans avoir besoin d’un génie fondateur : à partir du moment où il a une puissance de calcul suffisante, l’ordinateur peut remplacer l’homme dans un grand nombre de tâches de l’esprit (et du corps) : il pourra conduire, jouer aux échecs, discuter de façon intelligente sur un grand nombre de sujets – c’est à dire passer avec succès le fameux test de Turing.

La liste ci-dessus, qui aurait été impensable il y a 20 ans, n’impressionne aujourd’hui plus grand monde tellement les esprits s’habituent aux avancées techniques. Que dîtes-vous donc de la liste suivante ? D’ici 20 à 30 ans, l’ordinateur pourra aussi noter des dissertations d’élèves, la qualité d’une poésie (en incluant des facteurs « humains » tels que style et sensibilité), faire un diagnostic médical meilleur que celui de tout docteur à partir de quelques photos et enregistrements du patient, déterminer très jeune les aptitudes d’un élève en maths ou en français de façon à mieux l’orienter dans sa scolarité, prédire les épidémies, prévenir des heures ou des jours à l’avance des risques de crise cardiaque, plusieurs mois à l’avance des risques de cancer ou de dépression.

Et si cet inventaire « à la Prévert », dont le principal défaut est d’être gravement incomplet, vous fait douter, c’est que vous êtes encore victimes de votre complexe humaniste. Freud parle des trois blessures narcissiques que la science a infligées à l’humanité. La révolution copernicienne sort l’homme du centre de l’univers, la révolution darwinienne en fait une espèce animale fruit de l’évolution comme les autres, la révolution freudienne montre que l’homme n’est jamais maître à son propre bord. Il faut maintenant en rajouter une quatrième, la révolution numérique, qui enlève sa spécificité à l’intelligence humaine. L’intelligence humaine est dépassée par les machines. Peut-être même l’homme est-il destiné à ne devenir qu’un simple outil, ou un simple ensemble de capteurs, envoyant des données traitées par des machines calculantes et pensantes.

Des machines tels que Google ou Facebook, qui analysent des données entrées par des humains, sous forme de recherches Internet ou de mails, pour leur servir de façon toujours plus intelligente des bandeaux de publicité toujours plus pertinents, ciblant simultanément leurs besoins conscients et inconscients grâce à un simple algorithme, atteignant ainsi une qualité de ciblage inégalée jusqu’alors, préfigurent cette nouvelle ère.

L’informatique est à la fois une technologie et une science

L’informatique est une science qui repose sur des objets abstraits (par exemple, les algorithmes dont le degré d’universalité est du domaine mathématique), mais c’est aussi une technologie puisque ces objets sont destinés à être implémentés au sein de machines et que les effets de la science sont très largement fonction de la qualité de cette implémentation, qui relève du domaine de la technologie. Ces deux aspects indissociables devraient être enseignés comme tels à l’école, dès la 6ème dans les filières générales, y compris littéraires.

Les lecteurs de ce blog savent que je milite avec ferveur pour l’introduction de l’informatique dès la 6ème. La principale objection qu’on m’oppose est que cette tentative aurait été faite, sans succès, au moment du plan calcul à la fin des années 1970. Mais, outre que le plan calcul a été exécuté en dépit du bon sens, ni les programmes ni les matériels choisis n’étant adaptés aux professeurs et aux élèves, l’importance révolutionnaire de l’informatique est une donnée nouvelle qui n’a que 10 à 15 ans. Les puissances de calcul disponibles dans les années 70 empêchaient que les ordinateurs puissent empiéter sur le domaine « spécifiquement humain ». L’informatique était certes déjà une science, et donc en ce sens, pouvait être enseignée avec profit à l’école mais son impact sur le monde restait alors mineur, inférieur à celui d’une science comme la chimie.

Ce qui a changé – et ce qui définit le terme « révolution numérique », c’est que les effets de la science informatique sont devenus immenses, à tel point que la plupart des progrès techniques et scientifiques de demain sont liés à la progression de l’informatique même.

La révolution numérique annonce la fin des sciences.

La science consiste à créer des modèles de moins en moins faux et à les valider par l’expérience. Le modèle de Newton est dépassé par celui d’Einstein, lui-même en contradiction avec le modèle quantique. Mais, quand la puissance des ordinateurs devient gigantesque, il devient possible d’analyser des pétaoctets de données sans modèle prédéfini et de laisser l’ordinateur y rechercher des motifs de nature statistique. Plus besoin de modèle scientifique génial – et forcément faux – pour avancer, l’ordinateur et les données suffisent. La méthode scientifique est devenue obsolète.

Ces techniques sont déjà largement utilisées en biologie et en physique (voir l’article fondateur de Chris Anderson sur ce sujet). Plus la puissance des ordinateurs augmente, plus l’influence de l’informatique devient majeure sur toutes les sciences, à l’exception notable des mathématiques dont l’informatique en tant que science est une des branches. L’informatique en tant que technologie devient un levier indispensable au progrès des autres sciences, remplaçant souvent l’outil mathématique lui-même.

L’humanisme au temps du numérique.

Le mot « humanisme » est un terme en lui-même paradoxal. Il est évidemment dès le départ associé aux lumières, à la Raison et au progrès scientifique. Mais il met aussi, inconsciemment et peut être religieusement, l’homme au centre et cet apriori est évidemment a-copernicien et non scientifique.

Les humanistes ont cru à la fois à la science et à « l’exception humaine ». Mais jusqu’à présent, la science a réduit le domaine de l’exception humaine, infligeant à l’homme les blessures narcissiques évoquées plus haut, la blessure infligée par la révolution numérique étant peut être la plus cruelle de toutes.

Remettre l’Homme au centre du monde apparaît aujourd’hui impossible. L’humanisme perdrait tout son sens et ne serait plus qu’un obscurantisme arriéré s’il n’était pas associé à la raison.

Ce qui reste à l’homme, c’est la possibilité de comprendre, de contrôler et de faire progresser son univers, ce qui n’est pas rien, car la façon dont fonctionnent réellement les machines est aujourd’hui largement incomprise.

La capacité à coder, de même que la lecture ou l’écriture, devenue essentielle pour contribuer de façon pleine et entière à la société d’aujourd’hui, qui résulte de la révolution numérique.

« L’enseignement de l’informatique devra d’abord donner à tous les citoyens les clés du monde du futur afin qu’ils le comprennent et puissent participer en conscience à ses choix et à son évolution plutôt que de le subir en se contentant de consommer ce qui est fait et décidé ailleurs. »[1]

Berners-Lee, l’inventeur de l’internet, remarque justement qu’aujourd’hui :

“Ceux qui savent développer peuvent réaliser des choses incroyables… Il est urgent de réduire le décalage entre les usages de l’informatique et la connaissance de l’informatique en tant que science et ce dès les plus petites classes : un quart de la planète est connecté au web, seuls ceux qui savent programmer peuvent agir.”

Un citoyen qui ne comprend pas de façon profonde le mode de fonctionnement des machines, qui n’est pas capable de les utiliser à son profit, pour agir est un esclave. Esclave des machines certes, mais surtout esclave des concepteurs des machines dans un monde où « Le code fait loi ».

Rabelais, un des premiers à avoir perçu le paradoxe humaniste écrivait que « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ».

En étendant le sens du mot conscience, qui devient aujourd’hui « contrôle », « compréhension » des machines, en tant que levier pour façonner le monde selon la volonté de l’homme, on peut actualiser la notion d’humanisme. Avec la science, « malgré tout », même si ses résultats nous déplaisent, mais pas contre l’Homme.

[1] Rapport de l’Académie des Sciences, mai 2013.

Billets associés :- Qu’y a-t-il de commun entre le robot Asimo de Sony et le joueur d’échec de Maezel ?

- “L’école doit apprendre à lire, écrire, compter et programmer”

- Kasparov, l’intelligence humaine et la révolution numérique.

- Grandeur et faiblesses de l’enseignement de spécialité informatique en classe de première : une analyse critique

- Les conséquences sociales des évaluations sur les enseignants et sur la liberté pédagogique

“L’école doit apprendre à lire, écrire, compter et programmer” 15 mai 2013

Par Thierry Klein dans : Speechi.Lu 11 fois | ajouter un commentaire

Doisneau300“Il est urgent de ne plus attendre“: c’est le titre du rapport que vient de publier l’Académie des sciences sur l’enseignement de l’informatique à l’école. Ce texte d’une trentaine de pages, à la fois simple et profond, est tout simplement le meilleur rapport en français écrit à ce jour sur le sujet et je vous encourage vivement à aller le lire (au moins sous sa forme résumée, qui ne fait que 3 pages).

Faîtes-moi plaisir aujourd’hui: n’achetez pas le journal, ne regardez pas “Pékin Express” sur M6, décrétez l’embargo sur Facebook. Lisez simplement ce rapport. Prenez votre temps et lisez le à tête reposée après l’avoir imprimé et non pas sur votre écran, car un texte de 30 pages s’assimile mieux dans sa version papier. Oui, soyez fou et dîtes “m….” à l’environnement, pour une fois !

Si ce blog peut avoir comme simple effet de contribuer à la connaissance de ce texte et à la vulgarisation de ses idées, il aura déjà fait beaucoup car l’analyse et les recommandations qui y sont incluses peuvent avoir cent fois plus d’impact sur l’école que tous les rapports précédents réunis (y compris la récente feuille de route numérique du gouvernement qui constitue, disons clairement les choses, une sorte de gloubi-boulga sans nom dont rien ne peut sortir).

Je vais commencer pour aujourd’hui par quelques notes de lecture tirées du rapport, brièvement commentées ou reliées à quelques billets que j’ai écrits dans les cinq dernières années. Les lecteurs assidus de Speechi Story sont certainement déjà familiers avec toutes ces idées – exprimées souvent dans ce blog dans les termes même du rapport de l’Académie – à tel point que seule ma modestie naturelle universellement reconnue m’empêche d’écrire que celui-ci s’inspire de celui-là !

Disons simplement que j’aurais aimé écrire ce texte moi-même.

Sur l’importance cruciale de l’enseignement en informatique dès le plus jeune âge et pour tous

L’enseignement doit s’adresser d’une part à tous les citoyens, pour qu’ils comprennent les mécanismes et façons de penser du monde numérique qui les entoure et dont ils dépendent.

L’enseignement général de l’informatique devra d’abord donner à tous les citoyens les clés du monde du futur afin qu’ils le comprennent et puissent participer en conscience à ses choix et à son évolution plutôt que de le subir en se contentant de consommer ce qui est fait et décidé ailleurs.

La richesse est construite par ceux qui créent et font avancer le domaine, pas par ceux qui ne font qu’en consommer les fruits. Si on peut peut-être devenir un consommateur numérique averti en baignant dans la société numérique, la création repose nécessairement sur de vraies compétences en informatique.

L’informatique actuelle concerne toutes les formes de communication entre les personnes, les loisirs, la plupart des pans de l’industrie, de la conception des objets jusqu’à leur fabrication, le commerce, les transports, une grande partie des activités de service et, tout autant, les sciences, les sciences humaines, la santé et l’aide à la dépendance.[J’écrivais il y a 2 ans dans ce blog: “L’informatique est devenue la science la plus importante pour résoudre les problèmes cruciaux qui se posent à l’humanité, du développement durable à la faim dans le monde. Elle est devenue un levier peut être plus important encore que les mathématiques pour toutes les sciences, de la biologie à la physique et sans doute même pour tout ce qui ne peut pas encore être appelé science et est appelé un jour à le devenir (une bonne partie des sciences humaines).”]

L’enseignement de l’informatique doit permettre à tous les élèves – y compris ceux qui ne deviendront pas informaticiens – de comprendre le monde numérique qui les entoure.

Le but n’est bien entendu pas de former des programmeurs, mais de donner aux élèves l’occasion de mettre la main à la pâte, afin de comprendre de quels ingrédients les programmes sont faits, ce qui est une clé indispensable pour comprendre le monde dans lequel ils vivent.[J’écrivais dans ce blog : “Il ne s’agit pas de créer une génération d’informaticiens, pas plus qu’il ne s’agissait de créer une génération de latinistes ou de mathématiciens. Simplement de créer des citoyens cultivés dans ce domaine, capables de comprendre et, pour les meilleurs, de créer les outils de demain.”]

Voir aussi dans ce blog:

L’informatique est devenue une science fondamentale: enseignons-la dès la 6ème.

Un quart de la planète est connecté au Web, seuls ceux qui savent programmer peuvent agir.

Sur la formation des enseignants

La formation des enseignants est une priorité absolue. La feuille de route du gouvernement propose une formation massive d’enseignants aux usages du numérique, mais ne précise encore rien sur leur formation à l’informatique. Ce chantier doit être défini et entrepris au plus tôt.[dans ce blog, : “les professeurs sont le levier de tout enseignement – sans un tissu de professeurs formés et entraînés, il n’est aucune politique éducative qui tienne.”]

Inclure l’informatique dans la formation initiale des professeurs des écoles, et former les professeurs en activité par un développement professionnel volontariste afin que tous puissent initier leurs élèves à cette discipline.[…] Sur ce point, il est important de noter que les solutions existantes qui permettent de former quelques dizaines de professeurs par an sont largement insuffisantes. Nous avons besoin d’un

véritable plan de formation national si nous voulons sortir notre pays de l’illettrisme informatique dans lequel il se trouve aujourd’hui.

Sur les programmes

Le rapport contient la première ébauche étayée que j’ai pu lire sur le contenu des programmes à enseigner, de la maternelle au supérieur. J’aurai beaucoup de remarques à ce sujet par la suite, je ne suis pas en accord avec tout mais la présentation déroulée et les arguments employés sont d’une exceptionnelle qualité et constituent sans doute la partie la plus intéressante du texte.

l’informatique n’est pas différente selon les disciplines ni réductible à ces disciplines.

Primaire :

− Dans les programmes de l’école primaire, inclure une initiation aux concepts de l’informatique. Mêler dès ce niveau des activités branchées et débranchées.

– Enseigner des langages de programmation simples dès le primaire (voir mon billet sur le chien Karel).>

– Le mot d’ordre n’est plus “Apprendre à lire, écrire et compter” mais “Apprendre à lire, écrire, compter et programmer”

Collège :

− Introduire un véritable enseignement d’informatique, qui ne soit pas noyé dans les autres enseignements scientifiques et techniques, mais développe des coopérations avec ceux-ci dans une volonté d’interdisciplinarité.

Lycée :

− Proposer un enseignement obligatoire d’informatique en seconde. (J’aurais préféré dès la 6ème)

− Rendre obligatoire l’enseignement d’informatique en première et en terminale S, sans exclure une option de spécialité plus approfondie en terminale.

− Proposer un enseignement facultatif d’informatique en première et terminale L et ES (à mon avis, obligatoire sous peine de renforcer les écarts sociaux créés par les filières)

Supérieur :

− Pour les classes préparatoires aux grandes écoles, augmenter le volume horaire dédié à l’enseignement d’informatique. Le volume actuellement proposé de deux heures en première année et une heure en seconde année ne saurait suffire à couvrir les besoins culturels et professionnels des étudiants de ces classes (à mon avis, prendre une partie de cet enseignement sur la physique / chimie, une partie sur les maths et coefficienter la matière à au moins 50% des maths aux différents concours est nécessaire).

Il y a un manque de compréhension des enjeux de l’industrie informatique par nos élites et nos ingénieurs, qui n’ont souvent pas bénéficié d’une formation à l’informatique satisfaisante.

Sur la différence entre l’enseignement des usages et de l’enseignement de l’informatique en tant que science

Si elle est indispensable et contribue à réduire la fracture numérique, l’éducation aux pratiques numériques par les seuls usages des logiciels, ordinateurs et réseaux, n’a pas de réel apport en termes d’éducation à la science informatique. Le projet de loi pour la refondation de l’école ne la détaille bien sûr pas, et ne précise donc pas la différence fondamentale entre usage, science et technique.

Contrairement à une idée encore trop répandue, un enseignement de l’informatique ne peut en aucune façon se résumer à celui de ses usages – traitement de texte, tableur, navigateur, etc. – pour la même raison qu’un enseignement de la thermodynamique ne peut se limiter à l’apprentissage de la lecture d’un thermomètre et d’un baromètre, ou celui de la mécanique à la validation du permis de conduire.[J’écrivais, de façon stupéfiante, dans ce blog : Créer des citoyens cultivés dans ce domaine, capables de comprendre et, pour les meilleurs, de créer les outils de demain. On n’obtient pas cet effet en faisant utiliser des IPADs aux élèves, mais en leur expliquant comment ils sont faits – pas plus qu’on ne formerait des cuisiniers en se contentant de leur faire manger des plats.]

Par rapport à l’anglais, notre acception du mot « informatique » recouvre Computer Science, Information Technology » et ce que l’on entend souvent par Informatics.

l’informatique est devenue bien plus qu’un pourvoyeur d’outils à savoir utiliser sans trop penser. Au contraire, elle est devenue un immense espace de création scientifique, technique, industrielle et commerciale.

il importe de bien prendre conscience du fait que la formation à des concepts, et non à des outils spécifiques, est souvent un garant de la durabilité des actions menées.

Le logiciel est un enjeu majeur. Une seule société française figure parmi les 100 premières entreprises mondiales. Au moment où la reconstruction industrielle est à l’ordre du jour, mais surtout centrée sur les entreprises en difficulté, il est indispensable de constater la faiblesse dommageable de notre industrie par rapport à l’extraordinaire expansion mondiale du domaine. (Voir sur ce sujet mon billet récent “De Stanford à Florange“).

Voir sur ce sujet dans ce blog : Ecole numérique, attaquons nous à la cause, pas aux symptômes ainsi que Ecole numérique: 3 propositions. Et aussi: Dans la Silicon Valley, les geeks paient très cher pour envoyer leurs enfants dans des écoles sans aucun ordinateur.

Sur la fracture numérique, le point de vue du rapport est rafraîchissant quand on constate l’immensité et la vacuité sans fond des articles lénifiants sur le sujet:

On réduit souvent la « fracture numérique » au clivage qui sépare ceux qui possèdent un ordinateur et un accès à Internet de ceux qui n’en possèdent pas. Cette vision centrée sur l’équipement est réductrice et peut conduire à des solutions inadéquates du point de vue de l’éducation. Par exemple, offrir un ordinateur à chaque élève entrant au collège ou équiper chaque salle de classe d’un tableau blanc interactif, comme cela se fait dans nombre de départements et régions, n’est qu’une façon inefficace de se dédouaner d’un problème réel si ce cadeau n’est pas associé à un accompagnement éducatif. (Sur ce sujet, voir aussi, dans ce blog: Des TICE vues comme un symptôme de la perte du capital scolaire).

On constate aujourd’hui une forte inégalité de genre dans les cursus d’informatique à l’Université et dans les Grandes Écoles, avec comme résultat une proportion actuellement de l’ordre de 15% dans les métiers de l’informatique. […] Nous devons éviter de laisser se creuser une fracture numérique entre les enfants des classes favorisées qui sont pleinement exposés au monde numérique et qui peuvent s’ils le souhaitent se former en informatique, et les autres qui n’ont pas les mêmes chances. (Sur ce point, je suis en désaccord avec et les prémisses et les conclusions).

A suivre.

J’écrirai plusieurs billets dans les prochaines semaines pour commenter de façon critique différents points du rapport et apporter d’autres éléments. Ci-dessous les principaux sujets qui seront développés.

- Des usages informatiques à la science informatique : de la consommation à la création

- L’évaluation numérique des pratiques pédagogiques est une vraie révolution numériques (et non pas les usages).

- L’informatique doit-elle enseignée comme une science ou comme une technique ?

- L’origine du mépris français pour l’informatique et une tactique politique pour imposer l’enseignement de l’informatique à l’école en France.

- Pourquoi la fracture numérique en France est en fait inversement proportionnelle au niveau d’équipement informatique.

- Continuité et discontinuité de l’histoire de l’information.

[Le rapport écrit : “Il y a une continuité dans l’histoire des machines manipulant l’information“. Je pense le contraire. Nous sommes en pleine discontinuité depuis 50 ans. Nous sommes des roseaux pensants perdus au beau milieu d’une impulsion de Dirac. Cela a aussi des implications sur l’enseignement.] - Sur le niveau informatique à atteindre en Terminale S, aux concours, en école d’ingénieurs. Ebauche du contenu d’un cours d’introduction à l’informatique pour des non informaticiens dans le supérieur.

- Ce que le joueur d’échecs d’Edgar Poe nous apprend sur la révolution numérique

- Grandeur et faiblesses de l’enseignement de spécialité informatique en classe de première : une analyse critique

- Que signifie la création d’un CAPES informatique ?

- L’école face à la révolution numérique: le discours de la méthode.

- Pourquoi il s’est trompé : la vérité sur l’affaire Bourdieu

De qui se MOOC-t-on ? 18 mars 2013

Par Thierry Klein dans : Speechi.Lu 9 fois | ajouter un commentaire

Cher lecteur,

Que tu t’intéresses ou pas aux technologies de l’éducation, il est difficilement concevable que tu n’aies pas entendu parler des MOOC dans les dernières semaines. Elles ont été partout. Dans le Monde, qui les annonce à Polytechnique , sur la 5 la semaine dernière sans compter les sujets divers et variés à la télé (C dans l’air), en bonne place dans la feuille de route numérique du gouvernement et sur les blogs de tout un chacun (sauf celui que tu es précisément en train de lire, cher lecteur, ce qui constituait certainement, jusqu’à présent, un retard inexcusable que je te prie néanmoins de bien vouloir excuser).

Un petit tour sur Wikipedia t’apprendra que le peu gracieux acronyme MOOC signifie « Cours en ligne ouvert et massif », le terme « massif » n’ayant bizarrement rien à voir avec l’importance délirante des moyens de communication visiblement mis au service du concept mais signifiant simplement qu’un grand nombre d’élèves peuvent suivre le cours. Wikipedia affirme même sans vergogne qu’ »il arrive fréquemment que 100 000 personnes soient réunies pour un cours » alors qu’un tel nombre est tout à fait exceptionnel (cela s’est passé moins de 5 fois depuis le Big Bang et encore – sans compter les fois où les cours ont dû être suspendus pour des raisons techniques comme à Georgia Tech, qui utilise, tiens donc, le même système que l’X).

Evidemment, la plupart des articles que tu peux lire sur le sujet sont dithyrambiques. Les MOOC, permettant de former des dizaines de milliers de personnes à la fois (restons modestes…), vont résoudre le problème de l’ignorance dans le monde, et ce de façon gratuite et non obligatoire, puisque n’importe qui est libre d’y participer.

Du coup, un certain nombre de professionnels du scrogneugneu s’offusquent (on est en France, après tout). Ainsi, Dominique Boullier, enseignant à Sciences Po, loin de se douter qu’il atteindrait ainsi l’état envié d’auteur cité dans un de mes billets, a recensé de façon intéressante l’ensemble des arguments contre les MOOC et si tu as 2 h 25 mn à perdre, cher lecteur, ainsi qu’une aspirine sous la main, tu peux aller lire son point de vue sur Internet Actu. Si tu n’as que 10 mn, ainsi qu’éventuellement un bon verre de cognac, et que tout ce qui t’intéresse, c’est, comme dirait l’autre, la substantifique moelle de l’argumentation, je te conseillerai plutôt de terminer la lecture du présent billet.

Car l’argument le plus convaincant des anti-MOOC se résume en quelques lignes. Le savoir est déjà disponible de façon massive et quasiment gratuite, depuis que le livre – disons depuis que l’imprimerie – existe – et un petit tour sur Wikipedia, m’enseignant que l’invention de l’imprimerie remonte à 1454, me permet de donner à bon compte une apparence d’érudition à ce billet. Ce savoir est disponible de façon instantanée et à distance depuis que la télévision hertzienne existe – et l’auteur de ces lignes peut modestement te témoigner, cher lecteur, qu’il pouvait suivre, dès 1985, tous les cours d’informatique de Stanford sur le réseau TV du campus – ces cours étaient alors relayés vers quelques centaines de personnes de la Silicon Valley externes à l’Université. Pourtant, la télé n’a toujours pas, que je sache,révolutionné le domaine de l’enseignement.

Comme on voit mal en quoi la télévision en ligne – j’allais dire en streaming mais je me retiens, forcé par le respect d’une certaine élégance classique que j’ai souhaité adopter pour cet article et à laquelle je te sais sensible, cher lecteur cultivé – comme on voit mal en quoi, donc, la télévision en ligne est un moyen de suivre un cours intrinsèquement supérieur à la télévision tout court – ou au livre, il est difficile d’admettre que les initiatives américaines ou françaises sur le sujet puissent réellement changer quoi que ce soit à l’enseignement: tout au plus assiste-t-on à l’ouverture de quelques chaines de télé en plus nommées MOOC, il n’y a pas de quoi fouetter un chat.

J’avoue, cher lecteur, une grande sympathie pour l’argument ci-dessus qui constitue grosso modo ma position sur le sujet.

Mais ce qui me gêne dans l’attitude des anti-MOOC, c’est qu’il me semble que les arguments employés sont des justifications a posteriori, des rationalisations plutôt que des clés d’analyse pour comprendre et pour agir. Les pourfendeurs des MOOC ne sont pas plus sages que leurs adeptes, ils sont juste plus lents, plus réactionnaires et tous leur beaux discours ne font que traduire une posture psychologique a priori : le refus du monde qui change, la frustration de constater que les évolutions viennent d’ailleurs, un certain anti-américanisme que je qualifierais volontiers de primaire si je n’avais pas déjà abusé des formules à l’emporte-pièce et des clichés tout au long de ce billet. Dans la suite de cet article, cher lecteur, j’appellerai « escargot » les critiques présentant un tel profil.

Les escargots, en général de beaux esprits, seront les premiers à se réjouir d’avoir su « raison garder » quand il sera devenu évident que les MOOC, sous la forme dont on en parle aujourd’hui en tous cas, auront échoué. Mais il sera alors trop tard. Les américains auront su en masse investir ce nouvel enseignement – ou ce qu’il sera devenu. Avec la formidable énergie qui les caractérise, qui n’a pas été entamée depuis Tocqueville, ils en auront été les pionniers. Ils seront déjà ailleurs, plus loin, pendant que ceux qui auront raté le train se féliciteront, à tort, de ne pas avoir payé le prix du billet.

Le monde des MOOC aujourd’hui : des dupes et des escargots. J’essaierai de proposer, dans mes prochains billets, un chemin qui passe à bonne distance des uns et des autres.

Billets associés :- Interdiction des sondages: article le plus pompeux jamais écrit sur le sujet

- Comment bien voter le 29 mai

- De Rawls à Macron, en passant par l’école. De quoi le social-libéralisme est-il le nom ?

- Les conséquences sociales des évaluations sur les enseignants et sur la liberté pédagogique

- Pourquoi il s’est trompé : la vérité sur l’affaire Bourdieu

Ecole numérique: attaquons-nous à la cause du problème, pas aux symptômes. 3 janvier 2013

Par Thierry Klein dans : Speechi.Lu 10 fois | ajouter un commentaire

Comment ouvrir une noix ?

“Je vois deux approches extrêmes pour s’y prendre. L’une est celle du marteau et du burin, quand le problème posé est vu comme une grosse noix, dure et lisse, dont il s’agit d’atteindre l’intérieur, la chair nourricière protégée par la coque. Le principe est simple : on pose le tranchant du burin contre la coque, et on tape fort. Au besoin, on recommence en plusieurs endroits différents, jusqu’à ce que la coque se casse – et on est content.

Je pourrais illustrer la deuxième approche, en gardant l’image de la noix qu’il s’agit d’ouvrir. La première parabole qui m’est venue à l’esprit tantôt, c’est qu’on plonge la noix dans un liquide émollient, de l’eau simplement pourquoi pas, de temps en temps on frotte pour qu’elle pénètre mieux, pour le reste on laisse faire le temps. La coque s’assouplit au fil des semaines et des mois – quand le temps est mûr, une pression de la main suffit, la coque s’ouvre comme celle d’un avocat mûr à point ! Ou encore, on laisse mûrir la noix sous le soleil et sous la pluie et peut-être aussi sous les gelées de l’hiver.

Quand le temps est mûr c’est une pousse délicate sortie de la substantifique chair qui aura percé la coque, comme en se jouant – ou pour mieux dire, la coque se sera ouverte d’elle-même, pour lui laisser passage.”

Les lignes ci-dessus sont d’Alexandre Grothendieck, un des plus grands mathématiciens de l’histoire. Et sa parabole me fait penser à l’enseignement de l’informatique en France.

Depuis 30 ans qu’on a identifié nos faiblesses, on s’entête à tenter d’en enseigner les usages plutôt que d’enseigner la matière elle-même.

Les investissements visant à faire utiliser les technologies numériques par les élèves se multiplient (tableaux interactifs, classes numériques) mais, avant le niveau bac, les formations leur permettant de comprendre comment ces technologies sont développées sont presque absentes– je parle de cours de programmation, de génie logiciel, d’algorithmie et d’architecture des ordinateurs, bref, de tout ce que les anglo-saxons recouvrent sous l’appellation “Computer Science”.

L’informatique est devenue la science la plus importante pour résoudre les problèmes cruciaux qui se posent à l’humanité, du développement durable à la faim dans le monde (un exemple, en anglais). Elle est devenue un levier peut être plus important encore que les mathématiques pour toutes les sciences, de la biologie à la physique et sans doute même pour tout ce qui ne peut pas encore être appelé science et est appelé un jour à le devenir (une bonne partie des sciences humaines).

De tels enseignements sont devenus indispensables pour comprendre le monde qui nous entoure. Ils font partie de la culture générale que devrait avoir tout bachelier qui se destine à faire des études supérieures (avec – et non pas contre – le latin, la philosophie, les mathématiques…).

Il ne s’agit pas de créer une génération d’informaticiens, pas plus qu’il ne s’agissait de créer une génération de latinistes ou de mathématiciens. Simplement de créer des citoyens cultivés dans ce domaine, capables de comprendre et, pour les meilleurs, de créer les outils de demain.

On n’obtient pas cet effet en faisant utiliser des IPADs aux élèves, mais en leur expliquant comment ils sont faits.

Enseignez l’informatique le plus tôt possible à l’école, dès la sixième, et vous verrez que les problèmes récurrents et non résolus depuis 30 ans, fracture et retard numériques, absence de secteur numérique industriel digne de ce nom, absence de lien entre la recherche et l’industrie, tous ces symptômes sur lesquels on tape “au marteau et au burin” disparaîtront d’eux-mêmes au fil du temps sans qu’on s’en aperçoive, comme s’assouplit naturellement la si sympathique coque de noix de Grothendieck.

Très bonne année à tous.

Billets associés :- Ecole numérique: attaquons-nous à la cause du problème, pas aux symptômes.

- “L’école doit apprendre à lire, écrire, compter et programmer”

- Que signifie la création d’un CAPES informatique ?

- Grandeur et faiblesses de l’enseignement de spécialité informatique en classe de première : une analyse critique

- Ce que le joueur d’échecs d’Edgar Poe nous apprend sur la révolution numérique