En hommage aux morts du 7 Octobre 30 décembre 2023

Par Thierry Klein dans : Politique.Lu 0 fois | ajouter un commentaire

Kevin Chen, changement de programme « improvisé », ce 21 Octobre dans un concert donné au Carnegie Hall.

- Chine 1: Zhuhaï et Macao

- Sur la façon dont le gouvernement communique à propos de la réforme du collège

- Ségo facho ?

- L’apparition des premiers cours théoriques sur l’évolution du journalisme à Stanford

- La communauté européenne et l’e-learning

Isabelle Carré et la cancellation de Depardieu

Par Thierry Klein dans : Politique.Lu 2 fois | ajouter un commentaire

La Tribune d’Isabelle Carré dans Elle. Je me méfie de ce genre de textes. Ce qui me fait froid dans le dos, à moi, c’est sa ponctuation « inclusive », volonté idéologique de transformer la langue. Et oui, les chiffres fournis par Isabelle Carré mentent car ils sortent du « travail » des associations féministes, dont la plupart sont des sectes militantes. Ainsi, on a du mal à faire la part du fantasme, du problème psychologique et de la réalité dans cette prise de position. En revanche, on voit ce que tout ça fait peser en termes de menace totalitaire sur la société. Car le but est de lâcher des meutes, qui condamnent avant d’avoir jugé. Et ces féministes là, les « me-too », on ne les a sauf exception pas entendues pour condamner les viols du Hamas, le 7 Octobre – au contraire, elles les ont plutôt relativisés au nom de la soi-disant nécessaire « lutte anti-coloniale ». Lutter contre le sexisme, oui. Favoriser les thèses d’une extrême gauche sectaire et de l’islamisme au prétexte de la lutte contre le sexisme, non

- Préjugés sociologiques universitaires : le poids de l’Islam

- Sur la façon dont le gouvernement communique à propos de la réforme du collège

- La préservation des animaux : urgence et éthique (3/3)

- Elon Musk et Twitter: vers la création du 1er réseau social conservateur

- A la base de la gauche moderne, le principe de destruction

Les experts

Par Thierry Klein dans : Politique.Lu 0 fois | ajouter un commentaire

600 artistes dénoncent la loi du silence concernant Depardieu.

Presqu’aucun d’entre eux n’a osé s’exprimer suite aux massacres du 7 Octobre.

Des experts.

- Ketady : Die Luft der Freiheit weht

- Web 2.0 : la grande beta-isation des esprits.

- Du client-roi au client-esclave

- De Rawls à Macron, en passant par l’école. De quoi le social-libéralisme est-il le nom ?

- Petites arnaques sur eBay : histoire de mon premier achat

Wokisme et islamisme : histoire d’une haine commune 17 décembre 2023

Par Thierry Klein dans : Politique.Lu 0 fois | 1 commentaire

Le phénomène est apparu aux yeux du monde le 7 octobre 2023 : les islamistes ont pris des positions anti-israéliennes et on n’en attendait pas moins d’eux puisqu’ils sont antisémites. Mais toute la gauche « Nupes », ou presque, a pris des positions anti-israéliennes aussi. A ma connaissance, seules de rares personnalités de gauche, souvent juives, ont échappé à la contagion (Julien Dray, Jérôme Guedj, Manuel Valls…). Grosso modo, plus on va vers l’extrême-gauche (LFI, NPA), plus les positions deviennent non seulement anti-israéliennes mais aussi antisémites (voir les positions de David Guiraud, Mélenchon…). Ce phénomène s’est produit non seulement en France mais dans tout l’Occident : les étudiants wokes des universités progressistes nord-américaines ont pris des positions pro-palestiniennes allant jusqu’à l’antisémitisme, souvent soutenus par les institutions elles-mêmes, on l’a vu dans le cas d’Harvard, du MIT et de Penn lors d’auditions menées par le Sénat.

Il faudrait certainement mieux définir ce qu’est une position anti-israélienne, une position antisioniste, une position antisémite, d’autant plus que les antisionistes se disent simplement « opposés à la politique coloniale de l’Etat d’Israël », que les antisémites nient évidemment leur antisémitisme avec des trémolos dans la voix et de multiples circonvolutions (ce qui fait que le discours antisémite d’extrême gauche des années 2020 ressemble à s’y méprendre au discours d’extrême droite des années 70). Il faudrait le faire et je le ferai un jour mais tel n’est pas le but de ce petit billet: mon objectif est simplement de mettre à jour le lien profond, jusqu’ici caché, entre islamisme et wokisme, à savoir la haine de l’Occident.

Cette haine est bien connue en ce qui concerne l’Islamisme et elle est en quelque sorte bien compréhensible aussi, compte tenu de l’Histoire. La guerre entre Islam et Occident dure depuis plus de 1000 ans « à l’extérieur » mais l’immigration a, depuis 60 ans, augmenté le nombre de musulmans « à l’intérieur » en France et en Europe. Les frères musulmans n’ont de cesse d’augmenter partout le poids social et le pouvoir politique de l’Islam. La diffusion généralisée de la nourriture hallal, du voile constituent pour eux une grande réussite. Dans leur esprit, ce n’est cependant qu’une étape.

L’Islam politique a lié une alliance d’intérêts avec la gauche. La gauche a ciblé les musulmans depuis 30 ans car, fraichement immigrés, ils constituent à ses yeux un « nouveau prolétariat, la population la plus pauvre sur le territoire français. Sous l’influence des frères, les islamistes ont infiltré les mouvements politiques de gauche et celle-ci est devenue perméable, en dépit de toute sa tradition philosophique qui lui fait apparaître la religion comme une aliénation, à la bigoterie islamique (soutien au port du voile, remise en cause de la laïcité dénoncée comme liberticide…) et à l’antisémitisme (requalifié « antisionisme »). L’acceptation par la gauche de l’idée que toute religion est « l’opium du peuple » sauf l’Islam, c’est ce qu’on appelle classiquement maintenant l’islamo-gauchisme : un agenda clientéliste / politique commun à l’Islam politique et à la gauche.

Qu’est-ce que le wokisme ? Du psychisme transformé en politique.

Le wokisme est une forme de paranoïa envieuse, raciste, consistant à voir partout des micro-agressions (c’est ce qu’on appelle alors être « woke », c’est-à-dire « éveillé, attentif »). Si par exemple, vous traitez un homme noir (petit, gros, laid, trop grand…) avec condescendance ou un sentiment de supériorité, vous commettez une micro-agression dont le woke cherchera à se protéger au sein d’un espace dit « de sûreté ». Le problème est que ces « micro-agressions » font partie de la vie courante, se produisent des milliers de fois par jour, et peuvent être réelles ou fantasmées, puisque nous sommes tous, en partie, des complexés qui nous imaginons que nos fragilités vont être décelées chez les autres. Dans un grand nombre de cas, les micro-agressions dénoncées sont imaginaires et donc le woke a un sérieux problème psychique, problème qui partagé par un grand nombre de ses semblables, devient un problème politique, une névrose obsessionnelle devenue sociale.

Parti des Etats-Unis, le wokisme s’est d’abord développé au sein de la communauté noire qui a subi l’esclavage et qui continue probablement à en vivre le traumatisme, même plusieurs générations après la fin de l’esclavage et alors que le niveau de racisme a diminué, via un mécanisme difficile à prouver scientifiquement mais qu’on peut appeler, avec Simone Weil, la maladie du déracinement. Aujourd’hui, ceux qui sont atteints de cette maladie vont rechercher systématiquement, de façon paranoïaque, les signes d’oppression, aussi légers soient-ils, et s’ils n’existent pas, ils les inventeront.

Ils se vivent victimes et leur discours manifeste est altruiste, puisqu’ils ne cherchent qu’à réparer des torts qui leur sont faits – certains de ses torts, je le rappelle, ont été réels dans le passé, certains sont réels dans le présent mais le plus souvent amplifiés, certains sont imaginaires et entrainent une déformation du vocabulaire et même, via la sociologie, le développement d’un nouveau dictionnaire, destiné à contrer à l’avance toute réfutation possible : ainsi, quand le racisme en tant que tel n’existe plus, on parlera de « racisme systémique » ou « structurel ». On appellera, de façon profondément raciste, « bounty » (blanc à l’intérieur, noir à l’extérieur…) les noirs qui refusent de prendre en compte le point de vue des wokes. Il faudrait un papier complet, peut être un livre pour analyser ce nouveau vocabulaire et ce n’est pas l’objet de mon article. Simplement, si le discours manifeste des wokes est altruiste, et peut parfois rappeler un discours de gauche, issu des lumières, disons celui de Jaurès, la position latente est toujours dans le ressentiment, haineuse et sectaire ; celle de Staline.

Je résume simplement ici le point de vue de Simone Weil :

Qui est déraciné déracine. Qui est enraciné ne déracine pas. Sous le même nom de révolution, et souvent sous des mots d’ordre et des thèmes de propagande identiques, sont dissimulées deux conceptions absolument opposées.

L’une consiste à transformer la société de manière à ce que les opprimés puissent y avoir des racines; l’autre consiste à étendre à toute la société la maladie du déracinement qui a été infligée aux opprimés. Il ne faut pas dire ou penser que la seconde opération puisse jamais être un prélude de la première; cela est faux. Ce sont deux directions opposées qui ne se rejoignent pas.

Simone Weil, l’Enracinement

Le woke, comme l’islamiste, hait donc profondément la société occidentale. Haine héritée du passé le plus souvent, qu’on soit noir ou blanc, selon le principe, dont parle aussi Simone Weil, que les effets corrupteurs de l’injustice sont aussi profonds sur le « dominant » que sur le « dominé ». Les blancs wokes ont aussi un dictionnaire de concepts parfaitement irréfutables au sens de Popper à leur disposition, comme celui de « privilège blanc », l’incapacité supposée du blanc à réaliser la chance qu’il a d’être né dans la position du dominant, qui permet de réfuter toute opinion émise par un blanc sur le wokisme.

D’où vient le rapprochement entre islamisme et wokisme ? L’islamisme est une haine de l’Occident consciente qui vient de l’extérieur, le wokisme une haine, parfois consciente mais le plus souvent inconsciente, qui vient de l’intérieur. C’est l’objet de la haine commune qui crée l’alliance idéologique. Quand on désire la même chose, on rentre en conflit ; quand on hait la même chose, on est en accord. Qui a des ennemis qui se ressemblent s’assemble.

Billets associés :- La rhétorique antisémite symétrique employée par les islamo-gauchistes.

- Antisionisme = antisémitisme

- De Rawls à Macron, en passant par l’école. De quoi le social-libéralisme est-il le nom ?

- La Confusion du Monde

- Préparer l’accusation de génocide à Gaza: la rhétorique LFI

Doit-on s’opposer au redoublement pour des raisons scientifiques ? 12 décembre 2023

Par Thierry Klein dans : Education.Lu 0 fois | ajouter un commentaire

Dans un article paru dans l’Express du 6/12/2023, Franck Ramus, directeur de recherches au CNRS en sciences cognitives et membre du conseil scientifique de l’Education Nationale, s’oppose à la mesure en faveur du redoublement récemment annoncée par Gabriel Attal.

Franck Ramus est un adepte de « l’éducation fondée sur les preuves » et pour lui, le débat scientifique en matière de redoublement est clos. Le consensus scientifique montrerait que le redoublement serait peu efficace et très coûteux, à tel point que :

« on peine à comprendre qu’il n’ait pas été suivi par le ministre… Les meilleures décisions politiques, en éducation comme en santé, sont celles qui sont dûment et complètement informées par les connaissances scientifiques consultées en amont des décisions ».

Il préconise donc, au nom de la science, non pas la mise en œuvre de cette décision politique mais « une expérimentation locale et évaluée rigoureusement avant d’envisager une généralisation ».

En réalité, comme l’admet d’ailleurs Franck Ramus, faire redoubler plus d’élèves aurait sans doute un effet positif sur le niveau des élèves français dans le contexte actuel. En effet, les études sur lesquels il s’appuie montrent que dans un contexte où le taux de redoublement est devenu presque nul, comme en France, certains élèves ne redoublent pas alors qu’il gagneraient à le faire plutôt qu’à passer dans la classe supérieure où ils seront irrémédiablement largués. Notons que nous n’avions pas besoin d’études pour remarquer ceci, une simple réflexion empirique, celle que font probablement tous les enseignants, nous suffisait pour arriver à cette conclusion.

Mais surtout ces études ne nous disent rien du tout sur les raisons pour lesquelles Gabriel Attal souhaite rétablir le redoublement. Elles n’observent pas les bonnes données car elles ne portent que sur le niveau de connaissance des élèves redoublant et non pas sur le niveau des autres élèves de la classe, qui est profondément impacté si on ne permet pas le redoublement.

En fait, les chercheurs sont un peu comme ce fou qui, ayant perdu sa montre, la cherche sous un lampadaire. Quand on lui demande s’il a bien perdu sa montre à proximité du lampadaire, il répond: « non, mais au moins là je peux chercher, c’est bien éclairé ! ». Cherchant de cette façon, il n’a évidemment aucune chance de retrouver sa montre.

En réalité, à quelle situation les enseignants sont-ils confrontés, dès le collège et jusqu’en Terminale ? Un petit nombre d’élèves de la classe auraient dû redoubler – certains depuis fort longtemps – et ne peuvent en aucun cas suivre le programme. Ces élèves introduisent une très forte perturbation dans la classe. Leur démotivation bien naturelle conduit à l’échec chronique, à l’indiscipline, sans parler des nombreux cas de résistance religieuse à l’enseignement, idéologiquement opposé à l’Islam pour certains parents. Dans un contexte où la « consigne idéologique » donnée par l’Education Nationale, selon le mot d’ordre de François Dubet, est de s’occuper des élèves les plus faibles en priorité, pour « lutter contre les inégalités » et ce même au détriment du niveau moyen des élèves, les professeurs passent un temps infini à traiter le problème, fondamentalement insoluble, des élèves en retard au détriment de la transmission du savoir vers les autres élèves. La lutte contre les inégalités, telle qu’elle est mise en oeuvre, s’oppose à la transmission du savoir.

La position de Franck Ramus tient donc de l’opinion, non pas de la science, qui ne nous dit pratiquement rien en l’espèce. Affirmer que le consensus scientifique sur le redoublement est « clair » tient tout simplement du scientisme – une croyance excessive dans l’état de la science.

Le temps du politique n’est pas le temps du scientifique.

Je pense pour ma part que les mesures prises par Gabriel Attal sont salutaires si, au lieu de s’intéresser simplement aux redoublants, on s’intéresse au niveau moyen des élèves qui ne redoublent pas et à la motivation des enseignants, auxquels on a retiré depuis des années les moyens d’enseigner.

Je ne pense pas du tout qu’une expérimentation locale soit nécessaire tant le bon sens de cette décision est évident. Une expérimentation ne ferait que retarder de façon dramatique les effets positifs que cette décision va avoir sur les élèves, alors que la situation est tout à fait urgente. En revanche, on pourrait, et probablement on devrait, monter en parallèle une expérimentation rigoureuse pour tenter de prouver ce raisonnement empirique avec des données.

On devrait aussi informer les enseignants des avantages et du danger du redoublement (si on estime du moins que leur connaissance empirique de terrain, sans doute supérieure à celle des études publiées, n’est pas suffisante), de façon à leur donner un maximum d’éléments permettant d’évaluer, au cas par cas, la pertinence du redoublement pour chaque élève pour lequel il est envisagé.

L’opinion des scientifiques n’est pas la science

Gabriel Attal a agi en politique. Et il a eu raison de le faire.

L’état de la science, ce n’est certes pas rien. Mais il est toujours un mélange de savoir et d’opinion, la proportion de chaque élément étant inconnue de la plupart des savants eux-mêmes. Beaucoup de citoyens sont prêts à suivre presqu’aveuglément l’avis des savants, même lorsque cet avis n’est qu’une opinion Il s’agit ni plus ni moins que d’une forme d’aliénation à l’avis des savants, de servitude. Cette aliénation est très dure à combattre. Ceux qui en sont victimes sont souvent des gens bien éduqués qui se vivent comme des héritiers des Lumières. Ceux qui refusent de s’y soumettre sont à leurs yeux d’obscurantistes ennemis de la science.

Billets associés :« Devons-nous nous soumettre aveuglément à ces savants qui voient pour nous, comme si nous nous soumettions aveuglément à des prêtres eux-mêmes aveugles, si le manque de talent ou le loisir nous empêche d’entrer dans leurs rangs ? Rien n’est plus difficile, et en même temps rien n’est plus important à savoir pour tout homme. Car il s’agit de savoir si je dois soumettre la conduite de ma vie à l’autorité des savants ou aux seules lumières de ma propre raison ».

Simone Weil

- Comment se crée l’opinion scientifique ?

- Comprendre la publication scientifique, quelques commentaires

- Ci-gît le progressisme [1633-2020]

- De Rawls à Macron, en passant par l’école. De quoi le social-libéralisme est-il le nom ?

- Quelques notes sur « les armes de l’esprit »

La valeur travail existe-t-elle ? 30 septembre 2022

Par Thierry Klein dans : Aliénation,Economie,Open Source,Politique.Lu 660 fois | ajouter un commentaire

Le chasseur-cueilleur préhistorique, directement en lien avec la nature, n’agit que sous la pression de celle-ci et a bien conscience que son activité a pour but direct sa survie. L’homme moderne vit sous le règne de la division du travail, des myriades de métiers existent dans notre société. La division du travail a augmenté de façon extraordinaire la productivité humaine mais nous cache de plus en plus ce fait fondamental : le travail est la façon dont nous arrachons à la nature ce qui nous est nécessaire pour survivre. Elle nous le cache car quand l’activité de chacun est parcellaire, plus personne ou presque ne peut reconstituer l’ensemble de la chaîne industrielle qui extrait les moyens de la survie de la nature. L’ouvrier qui produit un clou n’a pas forcément conscience du rôle de son usine dans la survie de l’espèce pourtant, comme Adam Smith l’a montré, sa productivité est infiniment supérieure à l’artisan du moyen-âge. Le fait que la production du clou nécessite si peu d’effort humain aide à la satisfaction des besoins vitaux de l’humanité (constructions, infrastructures…).

Les écologistes et la valeur paresse

Ceux qui ont récemment nié la “valeur travail” (j’essaierai par la suite de parfaitement définir cette expression) et prôné un “droit à la paresse” sont donc en premier lieu ceux qui, oubliant la logique profonde, bien qu’inconsciente, de la division du travail, mettent l’accent sur ses défauts, ses absurdités, ses gaspillages. Ils constatent que la société crée de nouveaux besoins, non liés à la survie, qu’on peut philosophiquement qualifier d’inutiles; qu’elle génère de nombreux gaspillages, par exemple énergétiques; que la répartition des ressources est mal effectuée, une partie de l’humanité n’ayant pas assez pour survivre alors que quelques milliardaires accumulent les richesses. Si on croit que la machine industrielle s’est emballée, qu’elle produit en quelque sorte “à vide”, on doit donc produire moins, travailler moins, au nom de l’écologie ou du besoin de “sobriété”. A la limite, on peut considérer tout ou partie de l’activité humaine comme contre-productive, générant simplement gaspillage et pauvreté. Constater ceci,ce serait créer non seulement un droit mais un devoir de paresse.

Mais en réalité, la division du travail actuelle a permis à l’humanité d’atteindre 7 milliards d’individus, en croissance exponentielle depuis le début de l’ère industrielle où la population atteignait 1 milliard. Il n’est pas certain que l’agriculteur africain ou australien, brûlant des kilomètres carrés de terre, soit moins destructeur que l’homme moderne, capable de fournir l’énergie nécessaire à des villes entières à partir de quelques kilogrammes d’uranium. Le gaspillage moderne n’est peut être pas plus important, en proportion, que celui qui a mené aux pyramides égyptiennes. Le PIB des pays est fortement lié à l’espérance de vie ce qui signifie que toute baisse de productivité, ou toute crise énergétique réduisant la production, aura des conséquences directes sur la mortalité. Les écologistes échouent à montrer qu’un modèle sobre est compatible avec le niveau actuel de la population humaine et leurs arguments sont sentimentaux, mais pas raisonnables. On ne peut pas, au nom de l’écologie, justifier un quelconque droit ou devoir à la paresse.

La nécessité du travail.

Le travail n’est devenu une notion noble que récemment. Chez les grecs, seuls les esclaves travaillaient et les citoyens dédiaient leur temps aux activités dites nobles (telles que la philosophie, la géométrie, la guerre …). En temps de paix, le citoyen grec libre se consacre donc uniquement à ce que nous appelons aujourd’hui “loisir”. Dans l’Ancien Régime, les nobles ne travaillaient pas, ne commerçaient pas. C’est la Révolution qui introduit la notion de travail pour tous, au nom de l’égalité et du respect du Contrat Social de Rousseau, qui définit précisément le point de contact frictionnel entre individu et société. Chaque citoyen est censé participer à l’effort collectif que mène l’homme face à la nature. Refuser de mener cet effort en invoquant un droit à la paresse, c’est une rupture du contrat qu’impose la société à l’individu. C’est une forme de malhonnêteté envers la collectivité souveraine qu’on peut comparer, dans l’esprit, au refus de faire son service militaire ou à la fraude fiscale.

La paresse en tant que morale de l’assistanat

On commence à rentrer ici dans la notion morale, même si c’est sous l’angle de la nécessité. Le travail est nécessaire, il n’élève pas forcément l’être humain mais ne pas se plier à cette nécessité collective est une fraude immorale. Il n’y a pas forcément de “valeur travail” mais il y a un état immoral, qui est l’oisiveté. Cette opinion reste très répandue aujourd’hui et c’est pourquoi les déclarations sur le “droit à la paresse”, qui provenaient de représentants de mouvements d’extrême gauche (LFI et EELV) ont choqué. Pour un grand nombre de gens, l’indemnité chômage, par exemple, est nécessaire face aux accidents de la vie mais une aide permanente destinée à soutenir l’inactivité, nommons ceci “assistanat”, n’est pas acceptable pour des raisons morales, pas plus que ne le serait un soutien à la fraude fiscale par exemple. Et cette idée, quoi qu’en pense Aymeric Caron, est une idée de gauche.

Les sociétés où tout ou partie de la population ne travaille pas sont des sociétés serviles ou en route vers la servitude. Si la classe dominante ne travaille pas, c’est que le reste de la population est asservie, comme dans l’Ancien Régime. Quand c’est le peuple qui ne travaille pas, la société est une dictature en devenir comme Rome l’a été sous le règne du “panem et circenses” ou comme la société totalitaire qu’évoque brillamment Orwell dans 1984. Le “panem”, c’est l’équivalent du RSA pour la plèbe, l’assistanat de toute la population pauvre qui va de pair avec le “circenses”, le loisir, visant à occuper les esprits. L’ensemble a pour but d’amollir toute velléité de résistance, de mettre la population en état de servitude volontaire. En prônant le droit à la paresse, l’extrême-gauche oublie le contrat social, balaie la notion de citoyenneté et ouvre la voie à la dictature. Cela s’appelle oublier d’où on vient.

Pourquoi donc cet oubli, en rupture totale avec sa tradition historique ?

L’explication nous est encore donnée par les penseurs de gauche. Pour Marx, la conscience sociale et la morale résultent des conditions économiques, dont elles forment une sorte de superstructure. Pour Proudhon, “La pensée d’un homme, c’est son traitement”. A partir du moment où, comme c’est le cas en France, un large partie de la population est structurellement assistée, l’état de chômage permanent devient une sorte de métier à plein temps et il est inévitable qu’une morale associée à cet état économique se crée. Le chômage, honteux au départ, devient le “droit à la paresse” et n’est plus vécu comme une contrainte mais comme une condition sociale comme une autre. On doit alors augmenter la rétribution de la paresse, c’est-à-dire les minimums sociaux, au détriment de la rétribution du travail. L’argument de l’extrême gauche va au-delà du clientélisme: il prend en compte la nouvelle réalité économique et la création d’une classe d’assistés permanents, ayant sa propre morale, dont l’extrême-gauche, reniant sa mission historique, protègera les intérêts.

L’impossible liberté du travail

Mais quelle est cette mission historique de la gauche ? Notre chasseur-cueilleur a une productivité très faible, nous l’avons vu, comparée à celle du travailleur moderne. Mais il est seul, libre d’agir, face à la pression aveugle de la nature alors que le travailleur, subissant l’organisation moderne et la mécanisation de son poste de travail, est face à un commandement humain qui l’aliène. “La nature peut constituer un obstacle, une résistance mais seul l’homme peut enchaîner » (Simone Weil). Il semble que l’homme ne puisse se débarrasser de la pression de la nature sans créer sa propre oppression, bien humaine. Tout gain de productivité (l’agriculture, l’industrie…) permettant de développer économiquement les sociétés humaines est comme lié à des structures oppressives (esclavage, servage, fordisme…) aliénant l’individu. Le travailleur devient un simple outil de production, une chose. Le travail est une aliénation et n’est que ceci. La mission historique de la gauche est donc de protéger l’individu contre cette organisation aliénante, que Marx a identifiée et dénoncée dans le capitalisme.

D’où viennent les 35 h ?

Aucune valeur travail n’est compatible avec cette vision. Aucune amélioration morale de l’Homme n’en sort. Un travailleur à la chaîne subit, devant sa machine, une vie inhumaine – même s’il joue un rôle social important vis-à-vis de la société. Sa profession est purement utilitaire. Pendant qu’il travaille, l’ouvrier est soumis à sa hiérarchie, n’apprend rien, ne progresse pas. Il n’est plus vraiment un homme, plutôt une fourmi. Il n’est homme que pendant ses loisirs et cette vision conduit inéluctablement à une volonté de réduire le temps du travail et d’augmenter les loisirs – sans aller jusqu’à l’assistanat cependant. C’est là l’origine de la vision que la gauche a mise en œuvre ces 30 dernières années et cette vision est probablement partagée par un grand nombre d’employés de ma société.

De l’instinct animal au travail

Si on considère le travail sous l’angle unique de la nécessité, il est donc bien difficile d’en faire ressortir la moindre valeur morale. Pourtant cette valeur existe et pour aller la chercher, il faut partir, encore une fois de notre chasseur-cueilleur et comprendre en quoi le travailleur en diffère. Le chasseur-cueilleur des origines ne travaille pas vraiment. Poussé par la faim, il agit et chasse et il est donc dans un optique de satisfaction immédiate de ses besoins élémentaires. En ceci, il ne diffère pas des animaux qui chassent instinctivement et on ne peut pas appeler sa chasse “travail”. “Les animaux s’agitent, l’homme seul travaille, parce que seul il conçoit son travail” (Proudhon). Pour qu’il y ait réellement un travail, il faut une suite d’opérations manuelles et de pensée en vue de produire un objet qui sera consommé – et plus la division du travail est forte, plus il est probable que la production du travailleur sera consommée par d’autres hommes, lui-même achetant ou échangeant, grâce à sa production, les biens nécessaires à son entretien. Ainsi, notre clou n’est pas consommé par l’ouvrier qui le produit mais, via un système d’échange, lui permet d’acheter sa nourriture. Il n’y a donc travail que lorsque l’homme n’agit pas par impulsion instinctive, mais en vue d’un objectif pensé, qui est la consommation. La consommation n’est alors plus la cause mais la fin de l’action. “La consommation comme besoin est un moment interne de l’activité productive” (Marx). L’homme consomme en qualité d’être vivant, il travaille en qualité d’être pensant » (Simone Weil).

Le travail est une donc activité pensée ayant pour fin la satisfaction d’un besoin (Simone Weil). Ces deux aspects sont absolument nécessaires. Si on exclut le besoin, en ne gardant que l’activité ou la pensée, on en revient à cette transition qu’a représentée la Grèce. La Grèce a séparé l’activité du besoin, inventant l’athlétisme. Elle a séparé la pensée de la nature, inventant la géométrie, science dont l’utilité pratique est nulle au départ – si les Grecs avaient cherché un savoir réellement utilitaire, ils auraient inventé l’algèbre.

Le chasseur-cueilleur est donc dominé par la nature alors que Grâce à son activité et à sa pensée, “le travailleur soumet la nature en lui obéissant” (Bacon). Passer de la domination pure à la seconde forme d’obéissance est une libération et c’est même l’unique libération possible pour l’homme. “Le génie du plus simple artisan l’emporte autant sur les matériaux qu’il exploite que l’esprit d’un Newton sur les sphères inertes dont il calcule les révolutions” (Proudhon).

Qu’est-ce que la valeur morale du travail ?

La valeur morale du travail procède donc de la confrontation entre la pression de la nature et l’action du travailleur. L’aliénation oppressive au travail, c’est la confrontation entre la pression humaine (l’organisation du travail mise en place) et l’action du travailleur. Seuls les métiers non touchés par l’organisation du travail peuvent être considérés comme totalement libres de toute oppression (par exemple le paysan qui laboure son champ à la faux, l’artisan qui produit seul son objet).

Les autres métiers sont toujours sujets à une oppression humaine, qui est la seule oppression possible, la nature agissant en tant que pression et non en tant qu’oppression puisqu’elle n’a pas d’intention. L’oppression naît du fait que, selon la remarque de Marx, ceux qui organisent contrôlent le travail de ceux qui exécutent, et ont tendance à les asservir. Il est impossible de se débarrasser de l’organisation du travail car il en résulterait une perte de productivité incompatible avec, entre autres, le maintien de la population à son niveau actuel. Donc il est impossible d’éliminer totalement toute forme d’oppression.

[Les larmes de Federer. J’ai choisi une approche philosophique pour définir cette valeur morale mais j’aurais pu aussi bien m’appuyer sur la psychologie populaire. Quand on dit de quelqu’un qu’il est “un grand professionnel”, on y met évidemment une signification morale. Pour comprendre comment le travail élève, il suffit de prendre un exemple récent, celui des larmes de Federer et de Nadal lors des adieux de Federer. Dans sa carrière, Federer a d’abord tout gagné “facilement”, puis est apparu Nadal qui, comme la nature pour le travailleur, lui a résisté et l’a forcé, par le travail physique et la réflexion, qui sont les deux grands constituants du travail, à améliorer son jeu, à aller plus loin, atteignant à la fin de sa carrière des sommets qui l’ont sans doute surpris lui-même. Federer pleure non pas les grands chelems perdus mais la grandeur que Nadal lui a permis d’atteindre, son dépassement, sa pleine réalisation en tant que joueur de tennis. Et Nadal, qui ne prend pas encore sa retraite, pleure exactement la même chose. Toute personne qui a eu la chance à un moment ou un autre de travailler intensément, dans un contexte où ce travail a été effectué de façon non servile, comprend de quoi je parle.

]

Vers une société de la coopération ?

On peut cependant avoir pour objectif de minimiser cette oppression. Ainsi, dans les manufactures du moyen-âge, le mode d’interaction entre les travailleurs était la coopération entre hommes. Chaque travailleur négociait avec un autre travailleur l’objet qu’il allait lui fournir, dans un but commun. Les compagnons collaboraient pour l’édification des cathédrales.

Lorsque cette coopération humaine a été remplacée, au moment de la révolution industrielle, par une collaboration de machines, les travailleurs ont perdu toute capacité d’élaboration et coopération. Ils sont devenus asservis aux machines, c’est-à-dire aux ingénieurs et aux contremaîtres. Cette forme de production s’est imposée à cause de sa grande productivité, mais a été un recul sur le plan humain.

L’Open Source et la société de la collaboration

Dans notre société moderne, le développement logiciel, s’il est bien réalisé, donne une idée de ce que pourrait être une industrie de la coopération. Les ingénieurs conçoivent des architectures globales, qui sont nos cathédrales modernes, définissent leurs interfaces internes, les composants qu’ils utiliseront et échangeront avec eux. Cette coopération dans un but commun nécessite effort et créativité et respecte la liberté individuelle de chacun.

Le mouvement Open Source est une parfaite illustration de ce que peut être l’industrie de la coopération, réunissant idéal et utilité. Lancé en 1984 par Richard Stallman, il a pour objectifs de favoriser la libre circulation des connaissances et des logiciels (en opposition avec les stratégies privées de sociétés telles que Microsoft), de faire collaborer les ingénieurs et de mettre à la disposition de tous le résultat de leurs travaux. En générant des dizaines de milliers de projets logiciels, en faisant travailler de façon collaborative des centaines de milliers d’ingénieurs, l’Open Source a eu – a encore – un impact majeur sur la société et est, entre autres, à l’origine d’Internet.

Dans une entreprise, chaque dirigeant devrait, dans la mesure du possible, tenter de susciter à tous les niveaux la collaboration, son rôle se limitant à organiser et synchroniser les travaux. Chaque exécutant devrait admettre sans ressentiment que la coopération parfaite étant impossible, une part d’arbitraire, de travail forcé, voire de travail absurde, subsistera dans toute activité professionnelle. Et cette part peut malheureusement être parfois très importante. Plus le dirigeant et l’exécutant tentent de se conformer à ce modèle qu’il faut voir comme un état limite impossible à atteindre, plus il y a de vertu dans le monde et plus le travail prend de la valeur.

.

Billets associés :- Les formes élémentaires de l’aliénation (réponse à Enzo)

- Les formes élémentaires de la névrose (3) : l’aliénation consommatrice

- Vous consommiez ? J’en suis fort aise. Eh bien: travaillez maintenant !

- De Rawls à Macron, en passant par l’école. De quoi le social-libéralisme est-il le nom ?

- Une explication mimétique de la crise financière (pourquoi nous sommes tous coupables)

Elon Musk et Twitter: vers la création du 1er réseau social conservateur 18 avril 2022

Par Thierry Klein dans : Politique,Technologies.Lu 908 fois | ajouter un commentaire

(Article écrit avant le rachat de Twitter)

Elon Musk vient de faire une offre pour racheter Twitter. Le style de l’offre est caractéristique.

I am offering to buy 100% of Twitter for $54.20 per share in cash, a 54% premium over the day before I began investing in Twitter and a 38% premium over the day before my investment was publicly announced.

My offer is my best and final offer and if it is not accepted, I would need to reconsider my position as a shareholder.

Pour en faire quoi et a-t-il une chance de rentabiliser cette offre ?

(Les citations de Musk sont tirées de l’interview d’hier par Chris Anderson, voir la vidéo sur YouTube)

Twitter est un média énorme. Les français l’oublient souvent quand ils critiquent France-Inter (trop à gauche !), ou Cnews (trop à droite !), mais Twitter, Facebook, YouTube pèsent plus que n’importe quel organisme de presse écrite ou audiovisuelle. Plus que Ouest-France, Le Monde ou TF1 si on regarde le temps moyen passé par français par exemple. Acquérir Twitter c’est se donner les moyens politiques de peser dans le monde entier.

Or Elon Musk est un conservateur et Twitter est un média démocrate. Ainsi, la modération de Twitter penche vers les idées “libérales” (au sens sociétales) ou progressistes. On l’a vu quand Twitter a banni Donald Trump un peu avant les élections américaines. Twitter penche vers les idées progressistes à la fois par idéologie (les employés de Twitter, diplômés des universités américaines, sont presque tous des progressistes, comme chez Google ou Facebook); mais aussi par intérêt: Twitter, YouTube, Facebook sont des régies publicitaires soumises aux diktats progressistes de leurs donneurs d’ordre, les grandes entreprises mondiales. D’une façon générale, le communautarisme crée de multiples marchés de niche, au niveau alimentaire, au niveau culturel (mode, média, industrie du luxe, du sport, etc) et donc toutes les entreprises qui vendent des biens de consommation y sont intéressées.

Bref, pour quelqu’un comme Elon Musk, la modération de Twitter n’est pas neutre et il importe de la corriger. Ce que propose Elon Musk, c’est de mettre en place au sein de Twitter le “free speech” et de rendre les algorithmes de Twitter plus transparents. En quoi cela consiste-t-il ?

Le free speech (ou l’equal speech)

Elon Musk insiste sur le fait que le free speech, soumis aux lois de chaque pays, serait plutôt une forme d’equal speech. Des règles identiques pour modérer les tweets et surtout un mode de modération extrêmement réduit par rapport à aujourd’hui. Grosso modo, si un tweet n’est pas clairement illégal, Elon Musk propose de ne pas le modérer. Elon Musk insiste sur le caractère légal des tweets et c’est déjà un immense progrès par-rapport au Twitter actuel, qui ne se conforme pas à la loi française puisqu’il est organisé pour ne pas donner de façon systématique les coordonnées des auteurs de tweets illégaux. Il est vrai que notre législateur s’est montré bien soumis vis à vis des plateformes US.

Dans un monde idéal, Twitter donnerait immédiatement à la justice française les coordonnées de l’auteur de tout tweet manifestement illicite. Il y en a des milliers par jour et les auteurs de ces tweets pourraient être alors facilement poursuivis. Pour ce faire, Twitter aurait l’obligation de connaître l’identité de ses contributeurs. Ainsi disparaîtrait automatiquement une grande partie de son côté irresponsable et corbeau.

En un sens, ce que veut faire ici Elon Musk c’est ce que l’Etat français n’a pas voulu ou pas su faire.

La transparence

L’autre idée d’Elon Musk, c’est la transparence des algorithmes. Le code source des algorithmes serait disponible, ce qui permettrait à la communauté d’en modifier les erreurs et d’avoir confiance dans le traitement “juste” de la diffusion des tweets (aujourd’hui, certains tweets sont probablement plus ou moins diffusés en fonction de critères idéologiques et opaques, cela ne pourrait plus être le cas).

Having a public platform that is maximally trusted and broadly inclusive is extremely important to the future of civilization

(A noter l’utilisation savoureuse du terme progressiste politiquement correct « inclusive » que Musk reprend ici à son compte, en en détournant le sens. L’inclusion que pratique Twitter aujourd’hui est une censure idéologique qui ne dit pas son nom. Musk propose de la remplacer par une « inclusion large » (broadly inclusive) traitant tous les tweets légaux de façon identique et transparente.)

La transparence améliorerait-elle la performance de Twitter ? C’est loin d’être certain. En effet, si l’algorithme est transparent, il peut être facilement biaisé. Ainsi, l’algorithme de Google, dont les principes sont connus, est-il biaisé en permanence par les techniques de SEO, qui visent, de façon très efficace, à faire monter un site dans les résultats de Google – à tel point que Google en devient souvent inutile. Dans les sites où le classement des vendeurs est fait d’après des avis publics, les évaluations sont aussi biaisées. Ainsi, plus de transparence ne signifie pas forcément plus de neutralité, bien au contraire. L’opacité est souvent une des conditions nécessaires à la création de valeur collective: c’est le regard d’Orphée qui tue Euridyce.

La rentabilité de Twitter et l’offre de Musk

L’offre d’Elon Musk est à 54 USD par action, la valeur de Twitter est au moment de l’offre de 35 USD par action. C’est une belle offre mais pas fantastique car l’action de Twitter n’a pas progressé depuis 5 ans au même rythme que celles de Google ou de Facebook. Et depuis 1 an, elle stagne carrément. Il est clair que le cours de Twitter est sous estimé par-rapport à facebook ou Google, et c’est lié aux problèmes de management et de positionnement de Twitter. Le capitalisme a horreur du vide et c’est une des raisons qui a rendu l’offre de Musk possible.

S’il prend possession de Twitter, Musk devra s’opposer aux salariés, qui sont uniformément progressistes, en désaccord avec la notion de free speech qu’essaiera de mettre en place Musk. Des départs massifs sont possibles. Est-il possible de construire un média Internet de masse non progressiste ? La question est posée, Trump a échoué.

Musk déclare ne pas avoir d’objectif financier dans l’affaire

I don’t care about the economics at all.

Ca tombe mal, si j’ose dire, parce que les actionnaires de Twitter n’ont pas tous des intérêts financiers non plus ! On y trouve le fond souverain d’Arabie Saoudite, par exemple, qui a un intérêt au maintien de la politique “multi-culturaliste” de Twitter. Twitter est clairement un medium démocrate et donc, il n’est pas certain que ces actionnaires soutiennent Musk, même si c’est leur intérêt financier de le faire. Tout semble aujourd’hui montrer au contraire que l’affaire est politique, progressisme contre conservatisme.

L’offre de Musk peut-elle être créatrice de valeur pour Twitter ?

Oui, mille fois oui. La réponse est dans ce simple graphique.

On y voit que 33% seulement des utilisateurs de Twitter sont des républicains (traduisons: non progressistes). Musk, si sa stratégie fonctionne correctement, peut augmenter le trafic de Twitter de 33% environ. La hausse de trafic pourrait être bien supérieure du fait de l’intérêt généré et si ça marche, Facebook, Instagram, etc seraient obligés de suivre. Sans parler des multiples effets bénéfiques induits qui se monnaieront aussi à terme (liés à la confiance dans le média). C’est l’avenir des réseaux sociaux qui se joue ici.

Billets associés :- La vérité sur l’affaire Free – Google.

- Google : la fin du début ? / Google : the end of the beginning ?

- 10 raisons pour lesquelles les 10 raisons de Loïc sont mauvaises

- Comment Internet contribue au rétrécissement du savoir

- Internet ou la paupérisation croissante des travailleurs intellectuels

Comment j’ai merdé mes entretiens chez Mac Kinsey 3 avril 2022

Par Thierry Klein dans : Humeur,Pour rire ....Lu 957 fois | ajouter un commentaire

Rien n’était si propre, si moderne, si riche que ces bureaux Mac Kinsey. Jeune diplômé, de retour des Etats-Unis, j’avais décidé de « faire du conseil ». Ne sachant rien faire de précis mais bardé de diplômes, n’ayant aucune idée sur ce que j’avais envie de faire non plus, il me semblait que j’étais en quelque sorte le candidat parfait. J’entamais mon second tour d’interviews – le processus d’embauche chez Mac est une sorte de parcours du combattant consistant en 5 à 10 entretiens, le but est probablement de bien s’assurer que la société recrute des clones.

J’avais mis pour l’occasion mon seul costume, moi qui n’en portais jamais, je vous prie de croire qu’il ne venait pas du tailleur le plus chic, ni qu’il était du dernier cri: mon costume était peut-être mon premier désavantage, mais je n’en avais absolument pas conscience et surtout ce n’était rien par rapport à ce qui allait suivre.

La secrétaire d’accueil, probablement quadrilingue, m’a fait donc fait pénétrer dans cette salle d’attente, très froide, sans aucun charme, mais où il était évident, car c’était là sa fonction, que tout avait coûté très cher. Murs blancs, canapés blanc, moquette blanche, une peinture au mur qui semblait tout droit sortie de la pièce « Art » de Yasmina Reza mais je ne pouvais pas encore la contempler avec humour, la pièce n’avait pas été écrite, tout ça pour vous dire que ça remonte à très loin.

La moquette ne venait certainement pas de St-Maclou, elle était très épaisse, jusqu’à ressembler plus à une fourrure qu’à une moquette. Je me suis assis sur le bord du canapé, il y avait déjà deux candidats qui attendaient, enfin je n’étais pas certain qu’il s’agissait de candidats, peut-être s’agissait-il d’observateurs. (Peut-être étais-je déjà un brin parano ou alors un brin précurseur, puisque le film « La Firme » n’était pas non plus sorti). Je leur ai donc souri, et après, finalement, c’était comme en Boum, tout le problème était d’avoir l’AIR détendu.

Il y a eu quelque chose d’étrange au bout de quelques minutes. Les candidats-observateurs me regardaient de façon bizarre, un peu comme si j’avais été transformé en cafard. Surtout, je me suis rendu compte qu’il y avait une sorte d’odeur pestilentielle dans la pièce, une odeur de merde pour tout dire. Et cette odeur pestilentielle, il faut bien le reconnaître, semblait avoir pour origine précisément l’endroit où j’étais assis. Et pourtant j’avais fait des frais et ma douche était toute récente, bien plus que mon costume. Alors, prenant l’air le plus détaché possible, j’ai regardé un peu partout, en haut, à droite, à gauche, puis finalement en bas, le bout de mes chaussures. Et je me suis rendu compte que sous ma chaussure vernie droite était accrochée une énorme bouse, immonde, de celles sur lesquelles on ne marche qu’une fois ou deux dans sa vie. Voilà, c’était comme ça, elle était vraiment accrochée à la chaussure, alors, regardant ailleurs, prenant toujours l’air le plus détendu possible, j’ai commencé à discrètement vouloir la laisser sous le canapé. Mais c’était assez compliqué, la crotte étant assez molle et ayant tendance à ne se détacher que partiellement. J’étais occupé à ce travail de (bas) fond, certainement pas la meilleure préparation possible à l’entretien depuis environ 3 minutes quand la secrétaire quadrilingue est entrée me chercher.

C’était évidemment une secrétaire de haut vol, probablement formée à n’avoir jamais l’air de s’étonner de rien comme Anconina dans Itinéraire d’un enfant gâté (film qui était bien sorti, lui) mais quand même son visage trahissait une légère surprise. Il faut dire à sa décharge que 10 mn plus tôt, elle avait quitté une pièce parfaitement propre, discrètement parfumée et que là, elle rentrait dans une atmosphère nauséabonde (ça puait vraiment) avec surtout, à mes pieds, un énorme étron, bien visible, et une longue trainée noirâtre, résultat de mes efforts de dissimulation, encore plus visible, qui se détachait parfaitement, je n’ose dire artistiquement, sur le fond immaculé de la moquette. En fait, j’ai compris qu’elle se demandait tout bonnement si je n’avais pas chié dans la salle d’attente – sans doute une première mondiale pour un candidat à l’embauche chez Mac Kinsey.

Pour la rassurer sur ce point, j’ai donc grommelé un « C’est pas moi, c’est le chien » et, prenant l’air le plus détaché possible, ma chaussure et moi l’avons suivie pour mon entretien.

Billets associés :- Qu’y a-t-il de commun entre le robot Asimo de Sony et le joueur d’échec de Maezel ?

- Je suis le frère de l’homme qui a vu l’Ours

- A Lille 3, les moyens d’enseignement ne s’usent que si l’on s’en sert

- Discours d’anniversaire : à ma maman

- Crédit Revolver

Mac Kinsey : l’enfant monstrueux de la gauche, de la droite, de l’Europe et d’Hollywood.

Par Thierry Klein dans : Politique.Lu 744 fois | ajouter un commentaire

(Ou pourquoi Macron n’est pas responsable de l’affaire Mac Kinsey. Mise à jour d’un article écrit en 2005)

Si je jette un coup d’œil en arrière sur la génération précédente, presque tous les amis de mes parents qui, à 20 ans, ont réussi le concours d’entrée des grandes écoles considérées comme les plus élitistes (ou les plus difficiles) auront eu une carrière de haut fonctionnaire. (j’entends fonctionnaire au sens large, ce qui inclut, mais de façon non limitative, le service de l’état).

Pour bien comprendre ce point, il va falloir que je donne une définition généralisée du fonctionnaire. Je vous conseille la lecture de l’ Arrière-Saison de Stifter.

« Tant que l’administration s’élargit et s’agrandit, elle doit engager un nombre de plus en plus grand d’employés et parmi eux, inévitablement, de mauvais ou de très mauvais. Il est donc impératif de créer un système qui permet que les opérations nécessaires puissent être accomplies sans que la compétence inégale des fonctionnaires les pervertisse ou les affaiblisse. Pour bien préciser ma pensée, je dirais que l’horloge idéale devrait être construite de telle façon qu’elle fonctionne bien même si on échange ses pièces en remplaçant les mauvaises par les bonnes et vice-versa. Une telle horloge est inconcevable. Mais l’administration ne peut exister que sous une telle forme ».

Autrement dit, le fonctionnaire c’est celui qui effectue avec zèle des travaux partiels sans comprendre, ou essayer de comprendre le tout – voire même ce qui se passe dans les bureaux voisins. Je trouve ce point de vue intéressant car il permet de rapprocher des aspects de société qu’on a en général tendance à opposer. Il se pourrait en effet que des sociétés hyper fonctionnarisées telles que l’Union Soviétique des années 50, ou la France d’aujourd’hui ne soient pas humainement si distantes de sociétés hyper libérales comme les USA. Le travailleur à la chaîne tel que le définit Ford est aussi un fonctionnaire au sens de Stifter et il suffit d’avoir voyagé ne serait-ce qu’une fois aux USA pour voir à quel point le pays est fonctionnarisé (passez la douane, allez au MacDo et appelez ensuite n’importe quel SAV de grande société américaine pour me comprendre).

Dans le roman de Stifter, Risach, le héros est un haut fonctionnaire qui quitte son poste parce qu’il ne supporte pas un travail dont le sens lui est incompréhensible – ce qui fait qu’il ne peut pas agir en fonctionnaire. Je pense que le comportement de Risach constitue un raccourci saisissant de ce qui se passe aujourd’hui pour les élites françaises.

Au sens où elles existent aujourd’hui, les élites françaises ont été créées par Napoléon – et renforcées par de Gaulle – pour servir l’Etat. L’Etat, c’était la France et pour tous les français, y compris les élites, la notion de France était confondue avec tout un tas – ou un fatras – de valeurs universelles (les droits de l’Homme, le rayonnement, une « certaine idée de la France », etc… Lisez les Mémoires de Guerre de deGaulle ou La promesse de l’Aube pour une vision, certes exaltée, mais au fond assez commune de la France).

Si, donc, je regarde les amis de mes parents, ceux qui faisaient partie des élites rentraient au service de l’Etat, si possible par l’intermédiaire d’un grand Corps, ou d’une grande entreprise et n’en bougeaient plus. Jusque dans les années 70, les grands projets du pays étaient valorisants, scientifiquement intéressants, parfois d’avant garde (Aerobus, qui est devenu Airbus, la SNCF puis le TGV, le nucléaire, Ariane, Concorde, la télé couleurs, et j’en passe…). Leur activité coïncidait totalement avec une certaine idée humaniste de la France et du monde qu’ils entretenaient pour la plupart. De par leur formation – quasi militaire – et leur potentiel intellectuel, ils étaient des outils parfaitement efficaces pour le développement de ces grands programmes, et de l’administration en général. Ils étaient certes des fonctionnaires, mais n’avaient pas à quitter leur poste comme Risach puisque la finalité de leur travail leur apparaissait comme généralement utile et compréhensible.

Tous ceux qui ont lu Pagnol se souviennent de la description de son père instituteur, la foi un peu simple qu’il avait en son métier, son enthousiasme, sa vision du progrès qu’il partageait avec tous les autres instituteurs ou presque. Et bien, les élites françaises étaient comme le père de Pagnol. Evidemment, elles vivaient beaucoup mieux que lui – mais n’étaient pas fortunées pour autant et cela leur importait peu car elles recherchaient un statut social avant tout. Les élites étaient la version « caviar » de l’instituteur de Pagnol.

Cet état d’esprit n’existe plus aujourd’hui. La plupart de mes amis X ne sont plus au service de l’état. Ceux qui y restent, qu’ils aient ou non fait des grands corps, n’arrêtent pas de se plaindre du mauvais traitement qui leur est fait, comparent avec envie leur salaire à celui du privé et cherchent la meilleure façon de « pantoufler » (« pantoufler », pour un haut fonctionnaire, c’est le miroir aux alouettes; l’équivalent de « créer une entreprise » pour la majeure partie d’entre nous. Un brin de prise de risque – pas trop quand même car on peut toujours redevenir fonctionnaire, un petit goût de défendu – les collègues de bureau le déconseillent et malgré tout un côté tendance et affirmation de soi qui permet de se dire « je l’ai fait ! »…). Il y a 30 ans, tout était bon pour rentrer dans le Corps. Aujourd’hui, on cherche avant tout à en sortir. Bref, les hauts fonctionnaires sont devenus de simples cadres supérieurs comme les autres. J’y vois trois causes principales, deux de nature nationales et une de nature internationale.

Les causes nationales

1) De Gaulle a été le dernier dirigeant qui a su créer le sentiment que la France était universelle, en lançant réellement des projets d’envergure (j’en ai parlé plus haut) et en glorifiant la notion d’une France au service de l’humanité. Depuis de Gaulle, que ce soit par manque de vision ou de leadership – et probablement les deux, plus un programme d’état d’envergure (au sens où, s’il réussit, le pays peut compter dessus pendant 50 ans pour en vivre). On amuse la galerie avec différents programmes (cf les récents pôles de compétitivité) mais la révolution de l’informatique, qui constitue LE fait industriel majeur des quarante dernières années a été manquée et on semble s’y résigner. Il y a toujours un corps des Mines, alors que les Mines n’existent plus depuis longtemps, mais il n’y toujours pas de Corps de l’Informatique.

2) Indépendamment de tout problème lié à ses dirigeants, l’Etat s’est de plus volontairement retiré de l’Industrie depuis 30 ans.

La droite prône ce retrait par libéralisme, ne se rendant pas compte que l’Etat, se retirant, ne laisse derrière lui qu’un désert que les entreprises sont incapables de combler, quoi que prétende le Patronat. L’Europe a renforcé ce phénomène en interdisant toute initiative d’envergure des états par idéologie et en ne sachant pas susciter elle-même de nouvelles directions.

La gauche a agi de façon pire encore en multipliant le nombre de fonctionnaires inutiles simplement pour lutter contre le chômage – qui plus est en s’en vantant. Pour reprendre le paradigme de la montre, dont je parlais plus haut, la droite prétend que les montres sont devenues inutiles – ce que personne de sensé ne croit vraiment, au fond, mais la gauche a créé de nouvelles montres, ressemblant en tous points à de vraies, y compris au niveau du mécanisme intérieur, à la différence près qu’elles n’ont pas d’aiguilles et qu’on n’a même plus l’espoir de jamais y lire l’heure. Dans un contexte où les hauts fonctionnaires acceptaient finalement leur condition au nom d’un idéal de progrès, la gauche a une grande responsabilité dans la destruction morale d’une des forces majeures du pays, qu’elle s’attachait pourtant à protéger. Ce que la droite la plus libérale n’aurait sans doute jamais pu accomplir, la gauche l’a fait, en enlevant, si j’ose dire, son ressort à l’administration.

Une tendance internationale

Qu’on le veuille ou non, les regards sont depuis 30 ans tournés vers l’Amérique. L’Union Soviétique s’est effondrée, la France n’a plus d’existence politique réelle et l’Europe n’en a jamais eu. Les américains ont gagné la bataille de la communication et le modèle de l’intérêt commun organisé et centralisé (l’Etat français) paraît bien désuet face au modèle de l’intérêt individuel triomphant et décentralisé. Les anciens pays communistes regardent les Etats-Unis bien plus que l’Europe, qui est vue comme une sorte d’état intermédiaire entre la dictature et le Nirvanã américain. La publicité, le cinéma renvoient cette image d’individualisme forcené qui est de plus en plus vécue comme le stade ultime de l’évolution de l’homme vers la liberté entamée, en gros, en 1789. C’est l’Amérique qui fixe nos valeurs et peut-être bientôt notre langue. En tous cas, c’est l’Amérique que les élites regardent et qu’elles admirent – ou souvent dénigrent, ce qui est en fait exactement la même.

Mon article de 2005 se focalisait sur les causes morales de la crise des élites. Les consultants qui travaillent aujourd’hui chez Mac Kinsey sont donc les mêmes que ceux qui, il y a 50 ans, rentraient au service de l’Etat. Simplement l’administration a réduit son périmètre et perdu tout ressort, elle n’a plus rien d’intéressant à leur proposer. Ils font chez Mac Kinsey ce qu’ils ont toujours fait, simplement ils le font pour le compte d’une société privée, ce qui est un affaiblissement moral et ils le font en plus pour beaucoup d’argent car les salaires proposés par Mac Kinsey n’ont rien à voir avec des salaires de fonctionnaires. Autre affaiblissement moral. En contrepartie de ce salaire exceptionnel, ils vont travailler comme des chiens pendant 2, 5, 15 ans, le temps que durera leur expérience de conseil. Là aussi, ils font ce qu’ils ont toujours su faire (les classes prépa l’ont montré), ce que l’administration française ne leur propose plus (ils s’y ennuieraient). Et cette situation n’est pas un progrès non plus pour eux car le rythme de travail imposé ne facilite pas leur épanouissement ni leur entrée dans la vie.

Par-rapport à leurs anciens, ces jeunes sont à plaindre: ils ont de l’argent mais ils n’ont pas le sentiment de travailler pour l’intérêt général et non seulement les intérêts des cabinets de conseil, privés, ne sont pas alignés avec l’intérêt général mais les coûts exorbitants de facturation des cabinets en font de fait des pilleurs de fonds publics. Ce pillage, inconscient aux yeux de la plupart, est dissimulé par une dialectique glorifiant le surtravail, la performance, la libre concurrence, le droit de l’Etat de ne pas faire appel au Cabinet, etc. L’acceptation de cette dialectique, que je nommerai par facilité « libérale », est facilitée si les consultants ont aussi effectué des études de type MBA aux Etats-Unis, ce qui est souvent le cas.

Macron et la plupart de ses jeunes ministres les plus emblématiques ont eux-mêmes des profils de consultants. Amélie de Montchalin est diplômée de la Harvard Kennedy School. Agnès Pannier Runachier est lauréate de la fondation américaine Akosha. Ils sont eux-mêmes fascinés par l’Amérique, par le mélange des genres public / privé / pro-bono qu’ils ont tous appliqué au sein de leur propre carrière professionnelle. Fascinés par Mac Kinsey qui embauche, j’insiste sur ce point, les meilleurs élèves de nos grandes écoles (on peut considérer l’entrée chez Mac Kinsey, ou chez tout autre grand cabinet de conseil en stratégie, comme un premier succès professionnel tellement cette entrée est sélective.).

Qui plus est l’administration française n’est plus capable, sauf exception, d’effectuer les tâches qu’effectuent les consultants. Pour deux raisons: parce qu’elle a été privée de ses meilleurs jeunes éléments (qui sont dans les cabinets de conseil) et parce que progressivement, les énarques ont remplacé les ingénieurs aux plus hauts postes de l’administration et de l’industrie d’Etat. Or les énarques n’ont pas la formation analytique nécessaire pour mener à bien ces missions. Les jeunes consultants des cabinets de conseil sont des ingénieurs, parfois des HEC (qui disposent d’un bon bagage analytique), rarement des énarques (ceux-ci seront recrutés à un stade plus avancé de leur carrière, pour leur connaissance des rouages internes de l’Etat et leur portefeuille relationnel). La prise de pouvoir des cabinets, c’est aussi, en un sens, le retour des ingénieurs dans l’appareil d’Etat.

La pénétration des grands cabinets de conseil américain au sein de l’Etat dépasse donc largement Macron ou ses ministres en tant qu’individus. Elle est la conséquence des faits que j’ai énumérés plus haut (la gauche, la droite, l’Europe, Hollywood). Ceux qui attaquent Macron ont évidemment eux-mêmes souvent fait appel à ces cabinets dès lors qu’ils ont gouverné (les LR, les socialistes).

Billets associés :- Quelques causes morales de la crise des élites françaises

- La reproduction des élites

- Quelques causes psychologiques de la névrose des élites françaises – et quelques conséquences.

- Pourquoi Obama va devenir Président des Etats-Unis.

- Comment j’ai merdé mes entretiens chez Mac Kinsey

L’intelligence artificielle pour comprendre l’intelligence humaine 12 mars 2022

Par Thierry Klein dans : Technologies.Lu 764 fois | ajouter un commentaire

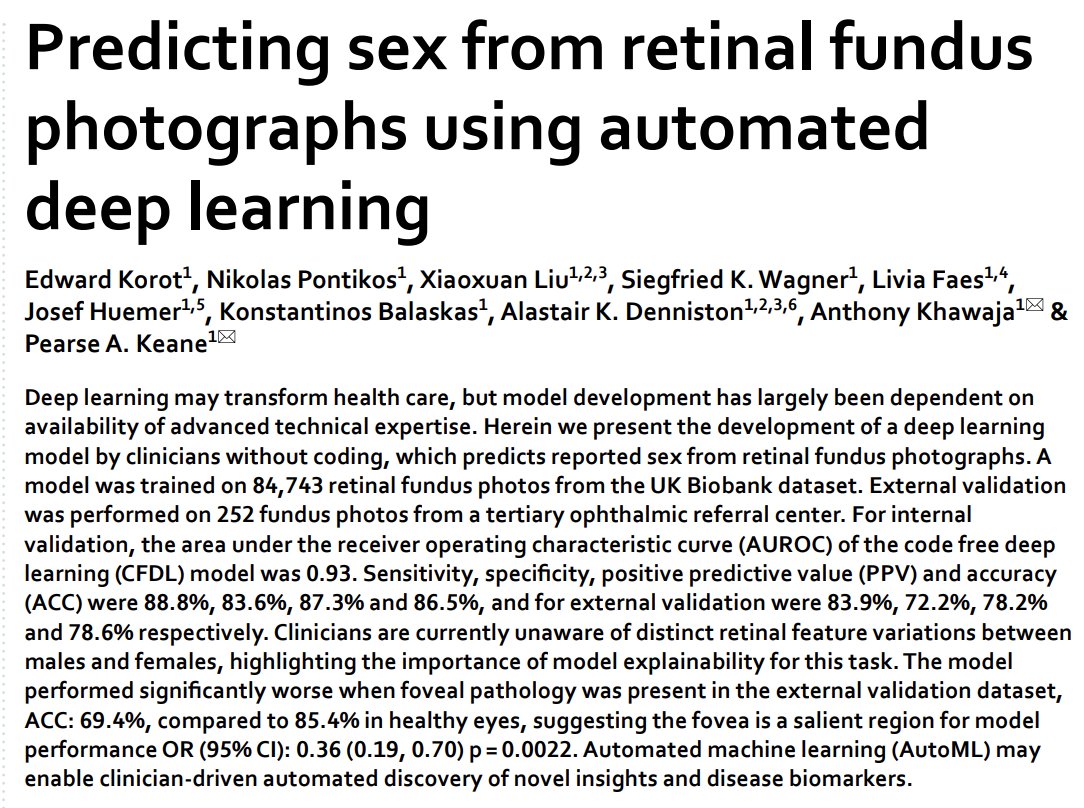

Une intelligence artificielle (IA) simple permet de déterminer le sexe d’une personne avec un probabilité de 87% à partir d’une photo de son fond rétinien. Ce résultat en soi n’est pas très étonnant mais ce qui est un peu plus surprenant, c’est qu’aucun médecin n’était au courant et même maintenant, aucun médecin n’est capable de comprendre sur quels critères s’est basée l’intelligence artificielle pour arriver à un tel résultat.

Non seulement ça, mais même les informaticiens, même ceux qui ont mis au point cette IA ne savent pas pourquoi elle arrive à ce résultat. Un cerveau artificiel comprend des millions de neurones dont il est extrêmement difficile, parfois strictement impossible, d’analyser le comportement. Et analyser ce comportement, comprendre pourquoi l’IA fonctionne, n’intéresse souvent pas grand monde. Pour des raisons économiques triviales mais évidentes, la communauté scientifique se focalise aujourd’hui sur les résultats, impressionnants, qu’obtient l’intelligence artificielle plus que sur la compréhension du cerveau artificiel.

Pourtant, le cerveau artificiel reproduit probablement des mécanismes profonds que la nature a mis en oeuvre dans le cerveau humain et il est évidemment plus facile à observer que le cerveau humain, puisque chaque neurone artificiel est une structure informatique dont on peut déterminer l’état à tout moment, alors que les neurones humains sont aujourd’hui impossibles à tester et observer individuellement (et ne le seront peut être jamais). La compréhension de l’IA est une « simple » question mathématique, alors que la compréhension du cerveau humain dépasse nos capacités d’analyse biologique.

La compréhension de la façon dont l’IA fonctionne est donc une des voies les plus prometteuses pour la compréhension du cerveau, pour la psychologie en général. Je checke pour ma future vie.

Billets associés :- Nous ne verrons pas d’intelligence non biologique (ou la supériorité de l’analogique sur le numérique)

- « Je ne suis pas Dr House, mais… »

- Qu’y a-t-il de commun entre le robot Asimo de Sony et le joueur d’échec de Maezel ?

- La préservation des animaux : urgence et éthique (2/3)

- Une discussion intéressante (enfin !) sur Twitter